谈毛泽东书法丰富多彩的用笔技艺

在书写过程中,高超而丰富多彩的用笔技艺,对创造出生动活泼、格调高雅、韵味十足、动感性强的书法作品极为重要。

毛泽东书法运笔技艺可以说既高超又丰富多彩,因此其写出的书法作品如千姿百态盛开的艺术花朵,令人目不暇接。其在用笔时,有的字体充满了隶意趣味,有的字体倾斜飞动,有的字体左垂右曳,有的左伸右敛,有的左收右展,有的笔画“实连”和“断连”,有的“减笔”或“简笔”,还有的重笔轻笔并施等等,难以尽述,这里先谈五点。

1、隶意趣味

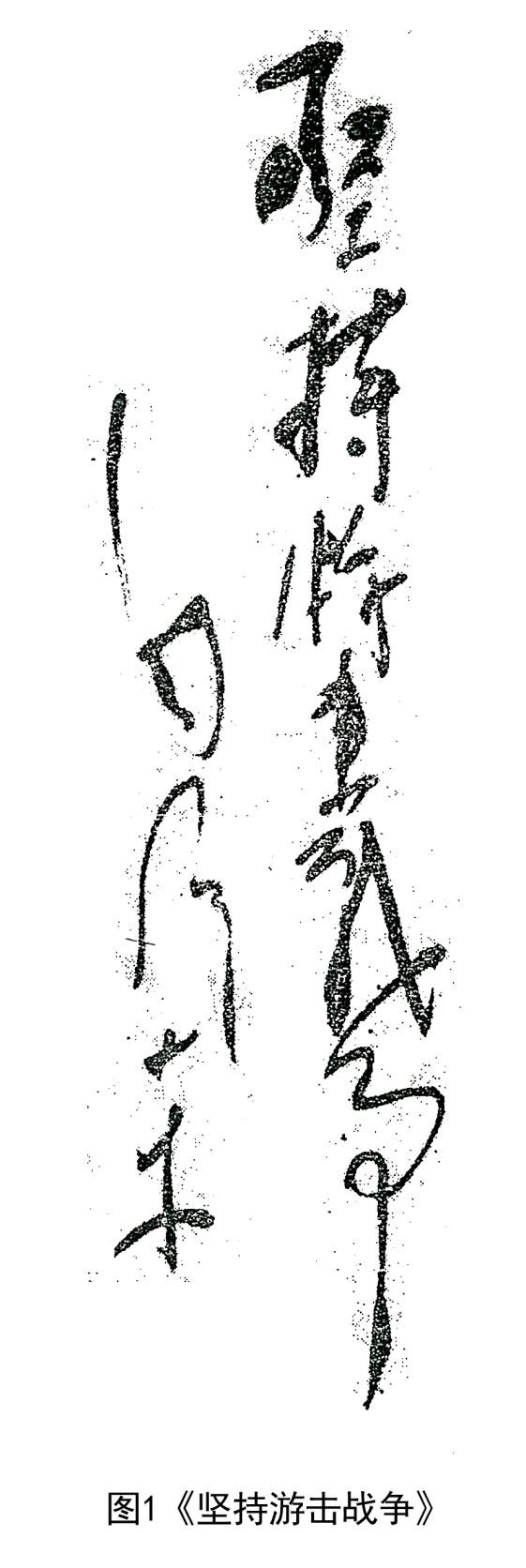

如1939年毛主席为新四军第四师《拂晓报》题词:“坚持游击战争”六个字。为了写出意像,把其中的“争”字和落款的“泽”字,最后的竖笔,都使用了特殊的露锋悬针收笔,显得有点“怪”。悬针的收笔前,均有一个膨大的按笔部位,结果其形象则如刀,如匕,隶意趣味甚浓。

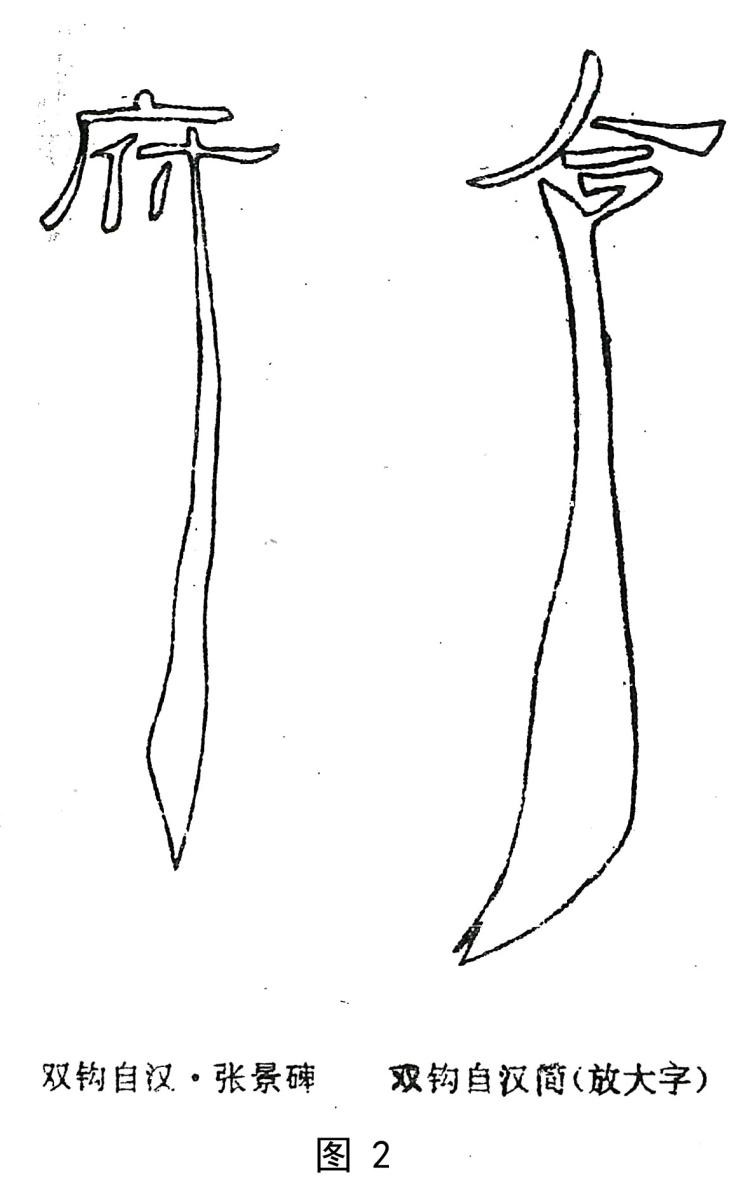

这种用笔方法,毛泽东可能是吸收取汉简和汉碑的笔意。所书写的“争”和“泽”字的悬针竖笔,虽未夸张到汉简中的“令”字和汉·张景碑中的“府”末笔悬针的程度(见图2),但其意趣已具。

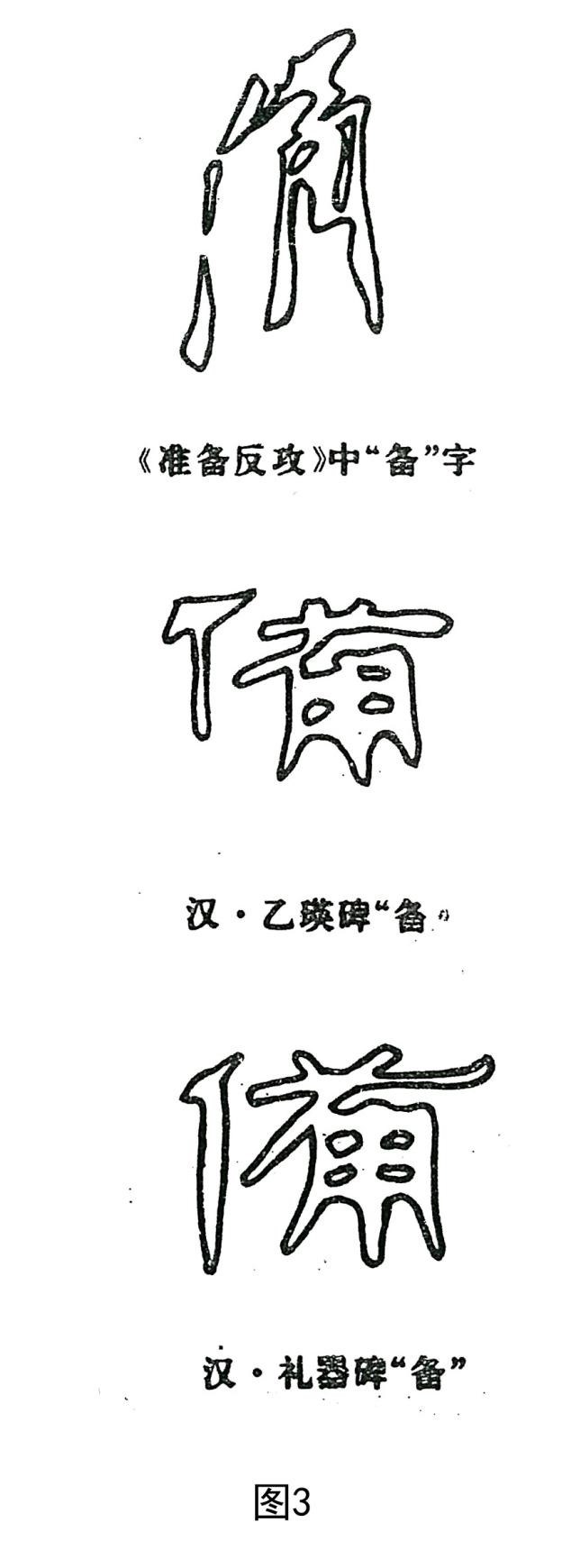

在毛泽东其他的书法作品中,也可以看到汉隶的结体运用到行楷或行草中来。如1942年,毛泽东为《八路军军政杂志》创刊三周年的题词《準備反攻》四字,其中“備”字的间架结构似从汉隶演化而来(见图3)。我们把毛泽东所写的“備”字(行楷)与汉·乙瑛碑中的“備”字,汉·礼器碑中的“備”字比较,就会有这种感觉。

2、倾斜飞动

欹斜取势,以斜求正,大概从隶书出现之后,就成了结字的一条规律了,使字体产生动态感、飞动感。书家书写时横笔画取斜式,左低右高,右肩高抬,大概是受自然界动物的启发,因自然界的动物,跳跃或飞腾时,都是斜线上升的,因而,当人们看到向上的斜线时,就产生了飞动的感觉,所以书法艺术中就有了“欹斜取势”之说。

毛泽东的书法作品中,如他青年时代的楷书《十六字铭耻》、小字行横书《致萧子昇》都有明显的高抬右肩,横画向右上倾斜的风格。这种风格到了建国前的书法作品,如《实事求是》四个大字之后,就更加突出了。这种笔法结体,在中国书法艺术的发展史中,许多大书法家作品,是屡见不鲜的,但都未达到毛泽东“欹斜取势”这种程度。所以,我们在观赏毛泽东书法时,就会感到其飞动感极强,宛如唐朝壁画飞天的气势。

3、左垂右曳

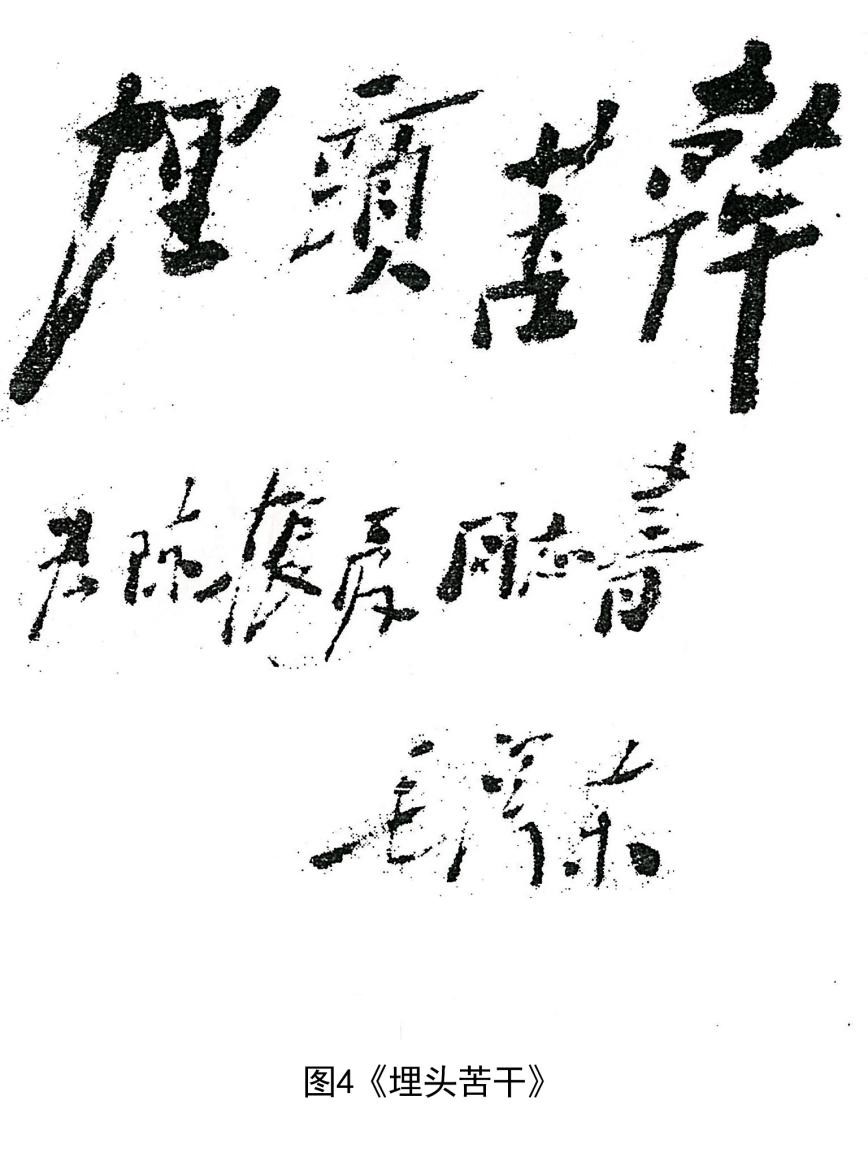

古人说:“左放为垂,右放为曳”。1944年,毛泽东为特等劳动英雄陈振夏题词:“埋头苦干”四个大字(见图4),行楷书体,横写从左至右。在这幅作品中便出现了左垂右曳的结体方法。起首的“埋”字极力左垂,而结尾的“干”字又极力右放,形成了极强烈的字体间的呼应顾盼之情。这整幅作品给人以“远距离”的呼应感,在历代书法艺术大家的作品中也是很少见的。

我们再细看,左侧的“埋”字,其左半部的“土”第二笔和第三笔成连笔下垂,成“一呼”之势;右侧的“幹”字,其右半部最后一竖努成略带方棱状的垂露,显得遒劲,这一右曳成“一应”之势。这样一始一末两字便形成了遥相顾盼的情趣。“埋”字其顾盼之情,总体向右,现出启下之态,然其“埋”字本身左右两半部却紧密相依,字的神气内抱,亦显呼应之情,表现出来令人增添遐想的余地,宛如劳动英雄谦虚之情,似有羞涩不敢当之意。“头”字和“苦”两字的神态,则有左右双向顾盼的趣味;“幹”字则左和右两半部都“顾盼”向左,似为并排的“人物”向“埋”字昂首望去,敬的意态,通幅字外之情妙趣丛生。

4、左伸右敛

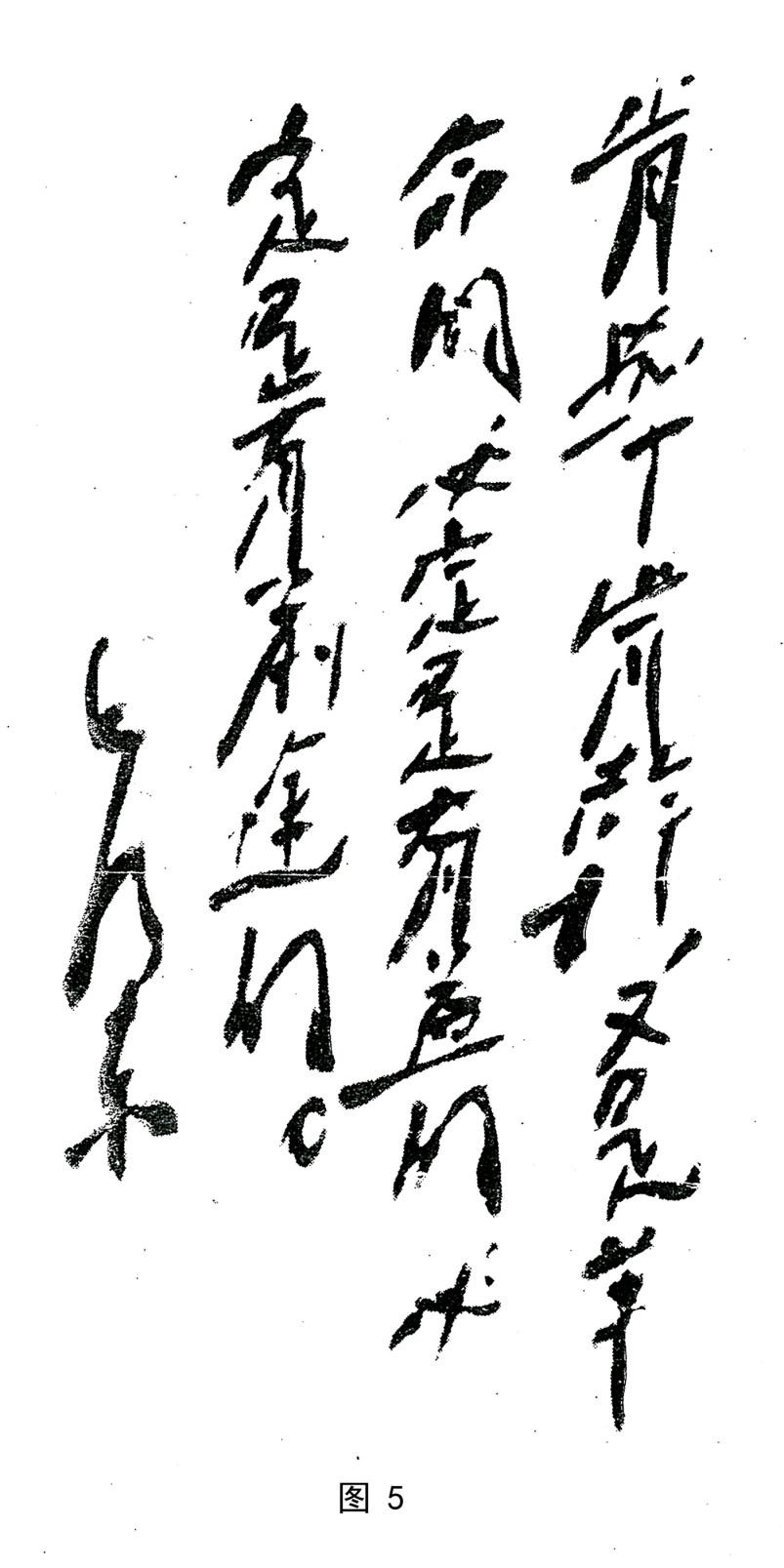

1941年的春天,毛泽东为延安泽东青年干部学校题词:“肯学肯干,又是革命的,必定是有益的,必定是有前途的”。题词中的繁体“干”字,一反一般字体结构的常规,取左展右敛之势,字体的左半侧由于向下伸展的结果,使左半侧的重心极度下降,造成力和重量的不平衡,而呈险势,书法家用了一个大的逗点补在“干”字的右下,才取得了字的稳定(见图5)。这样显得既奇险,又险中有稳,收到很好的艺术效果。

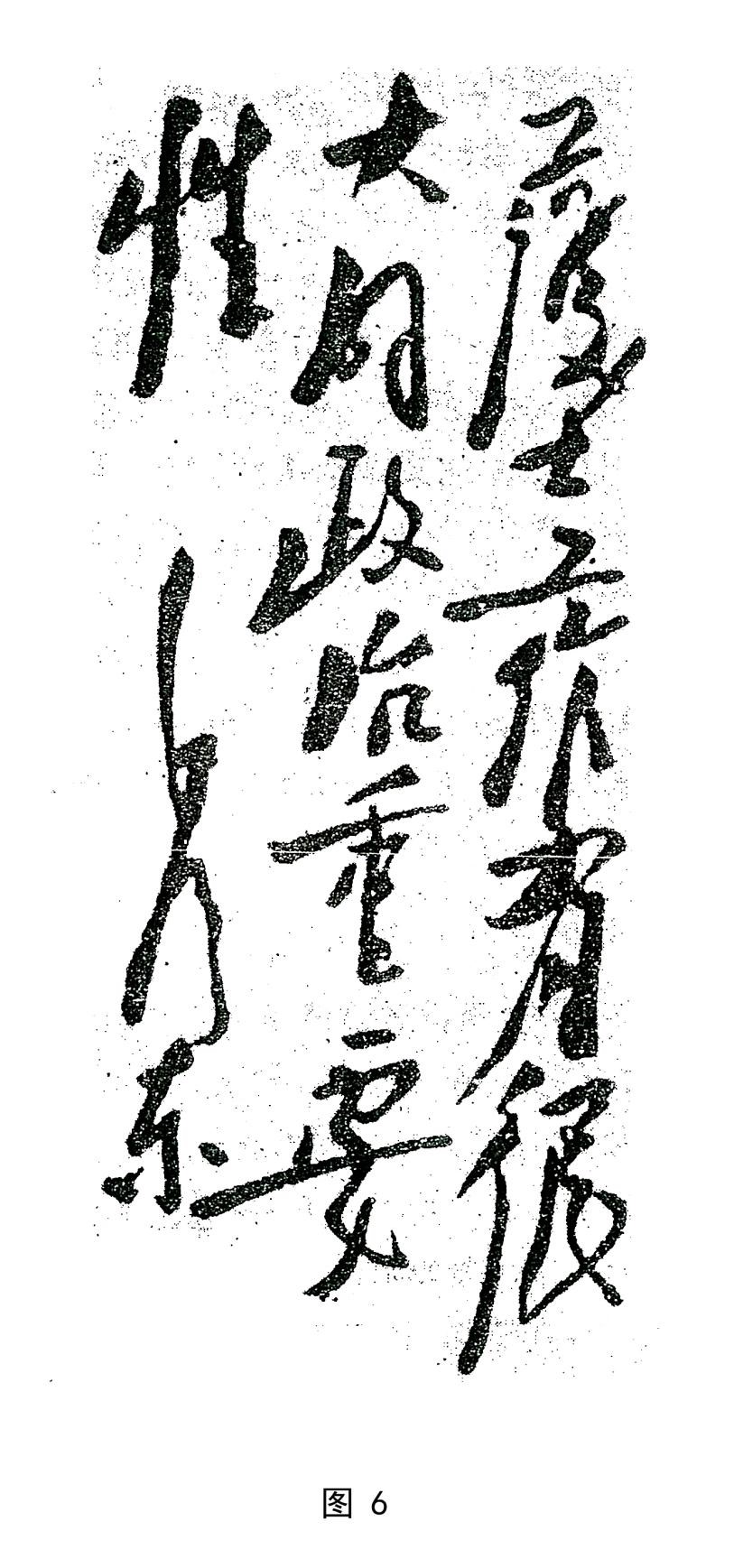

毛泽东的不少书法作品都是左伸右敛。如1941年,毛泽东为护士节题词:“护士工作有很大的政治重要性”(见图6),其中“护”字、“很”字,都呈现有左半侧字重心下垂的结体,“政”字则为左伸右敛的体势。还有1942年3月,毛泽东为三八国际劳动妇女节题词:“深入群众,不尚空谈“中的不少字也都采取了右伸右敛的笔法,就不细说了。

5、左收右展

如1938年,毛泽东为陕甘宁边区《边区儿童》创刊号的题词:“儿童们起来,学习作一个自由解放的中国国民,学习从日本帝国主义压迫下,争取自由解放的方法,把自己变成新时代的主人翁”。在这幅作品中,有的字除向左侧倾斜外,字的结构式成左侧短右侧长的样子,其中“国”字和“翁”字下部的“羽”取左收右展之势。这种写法,在书法艺术中更符合美学的要求。

1941年,毛泽东为金茂岳题词:“努力救人事业”中的“救”字,也是左收右放,这种书体结构方式。一直到六十年代,在毛泽东的行草作品中如《七律·长征》《清平乐·六盘山》《采桑子·重阳》等常见出现,且不少字重心向左下垂,显示出字的险、奇、动态,于局部的不平衡,求整体的平衡。如1961年所书《清平乐·六盘山》中的“飞”字,1982年所书《七律·长征》中的“闲”字,“礴”字,“开”字,以及不早于1963年(推测)所书《清平乐·蒋桂战争》中的第一个“龙”字,我们把这些字双钩下来(见图7),请大家看一看,是否是这样。