毛泽东书法与王羲之的比较

说起东晋大书法家王羲之,凡热爱书法的人几乎无人不知他是行楷书圣。可以说自唐以来,王羲之的书法艺术倍受崇拜,在书坛上可谓言必谈王羲之。在书法艺术的殿堂里,王羲之被神化为尽善尽美的书圣,其地位犹如儒家殿堂中的孔丘,受尽顶礼膜拜,尽得风流。

王羲之在古今书法界之所以享有如此至高无上的声誉,原因是多方面的,其中最主要的是他的书法艺术和成就登峰造极,再加上到了唐代,受到唐太宗李世民的极力推崇,所以影响了他之后的一代又一代人。特别在行楷方面,更是其优势所在。他写的《兰亭序》,完美绝伦,被后人奉为至高无上的“天下第一行书”。

当我们把开国领袖毛泽东的书法同王羲之的书法放在一起比较时就会发现,这是两种完全不同风格的书法艺术。毛泽东毕竟是具有极高书法艺术水平的开国领袖,是历史的伟人,其书法艺术特点是气魄磅礴,恢宏雄强,集南北书风之长,任何书法家难与之伦比。而王羲之毕竟是文人墨客,他的书法作品,虽然写得甚为完美,受尽历史上书家或书论家的崇拜,但他毕竟是文人的书法,缺乏毛泽东的气势。同时,王羲之的草书是弱项,其强在行楷,我们也无意否定历史上不少人给王羲之戴上的行楷书圣的桂冠。我们只想说明,王羲之的草书也行、行楷也好,在不少方面都逊于毛泽东的书法艺术。我们要依据事实材料,进行客观地分析对比,而不能不管好坏,一提王羲之的书法艺术,就发出“古今一人”或“今不如昔的感叹”。

就拿被人们捧为至上的《兰亭序》、《昨还贴》等来说,好在什么地方?不少人认为,好在笔法气势雄健,博变多能。但再让我们看一下毛泽东书法特别行书体气势和结作博变到底如何?“不比不知道”,一比就可以看出,毛泽东书法的气势和用笔结体博变,不仅不逊于王羲之,而且真是前无古人。

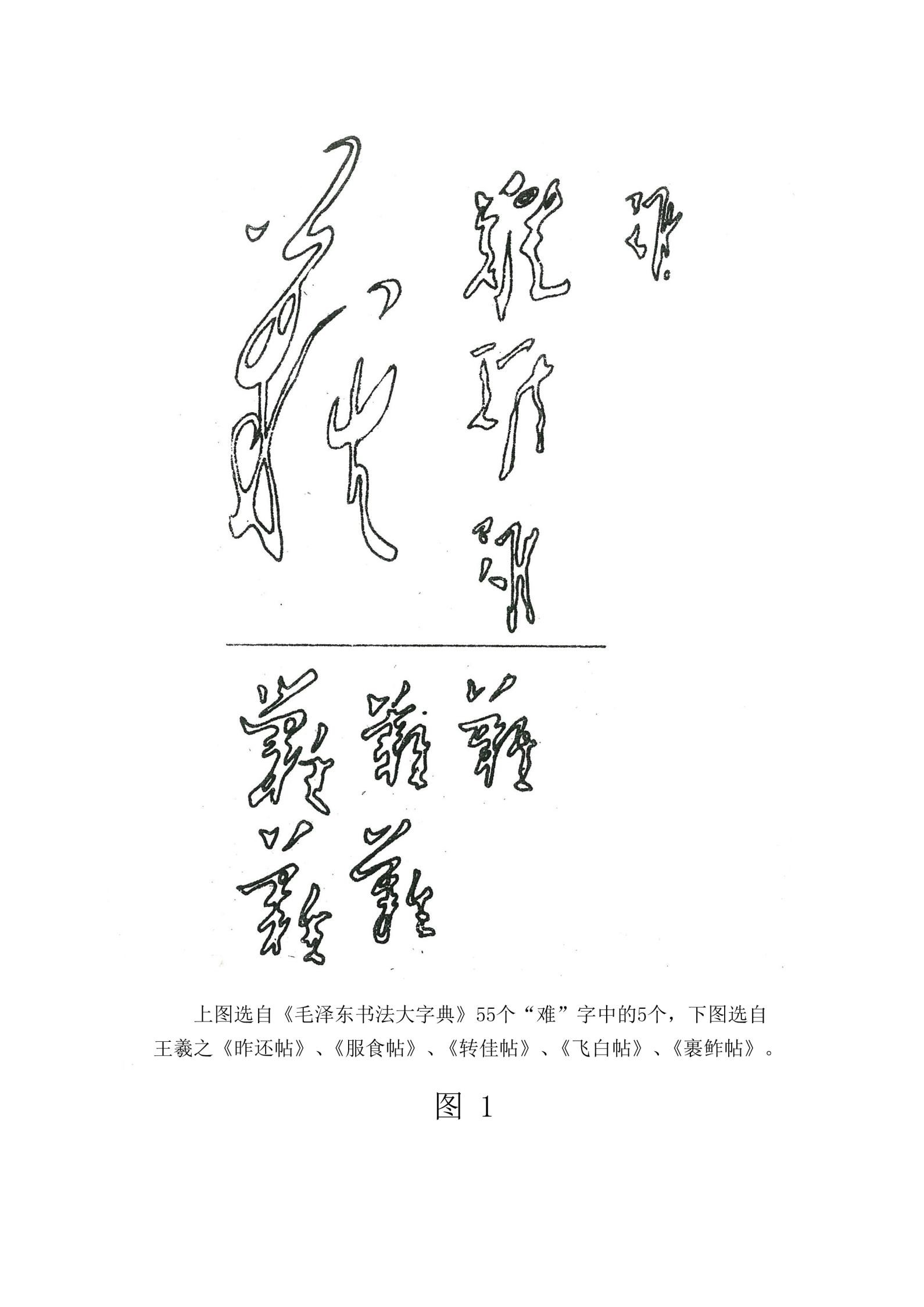

有人曾取出了毛泽东的五个“难”字,是从《毛法东书法大字典》中五十五个难字中选集的;同时也取出了王羲之所书写的五个“难”字,是从《昨还帖》、《服食帖》、《转佳帖》、《飞白帖》、《裹鲊帖》中集来的。并列在一起(见图1),以兹比较。不难看出,王羲之这所书写的五年“难”字,用笔、结体都较相近,缺少变化,而且显得非常拘窘,使人看不出有的书论家所称赞他书法艺术为“龙腾虎跃”;非但没有“龙腾虎跃”的气势,而且放大来看,更显得无力少气了。再看毛泽东所书写的五个“难”字,用笔流美飞动,筋骨内涵,结体奇险,字体间架结构开拓,字体形质博变丰富,气势雄健,真正具有“龙腾虎跃”之势,这种字体形质,越放大越美,越放大气势越遒媚劲健。这也显示了毛泽东书法艺术的特点,字字舒朗,博大宏浑,气壮山河。

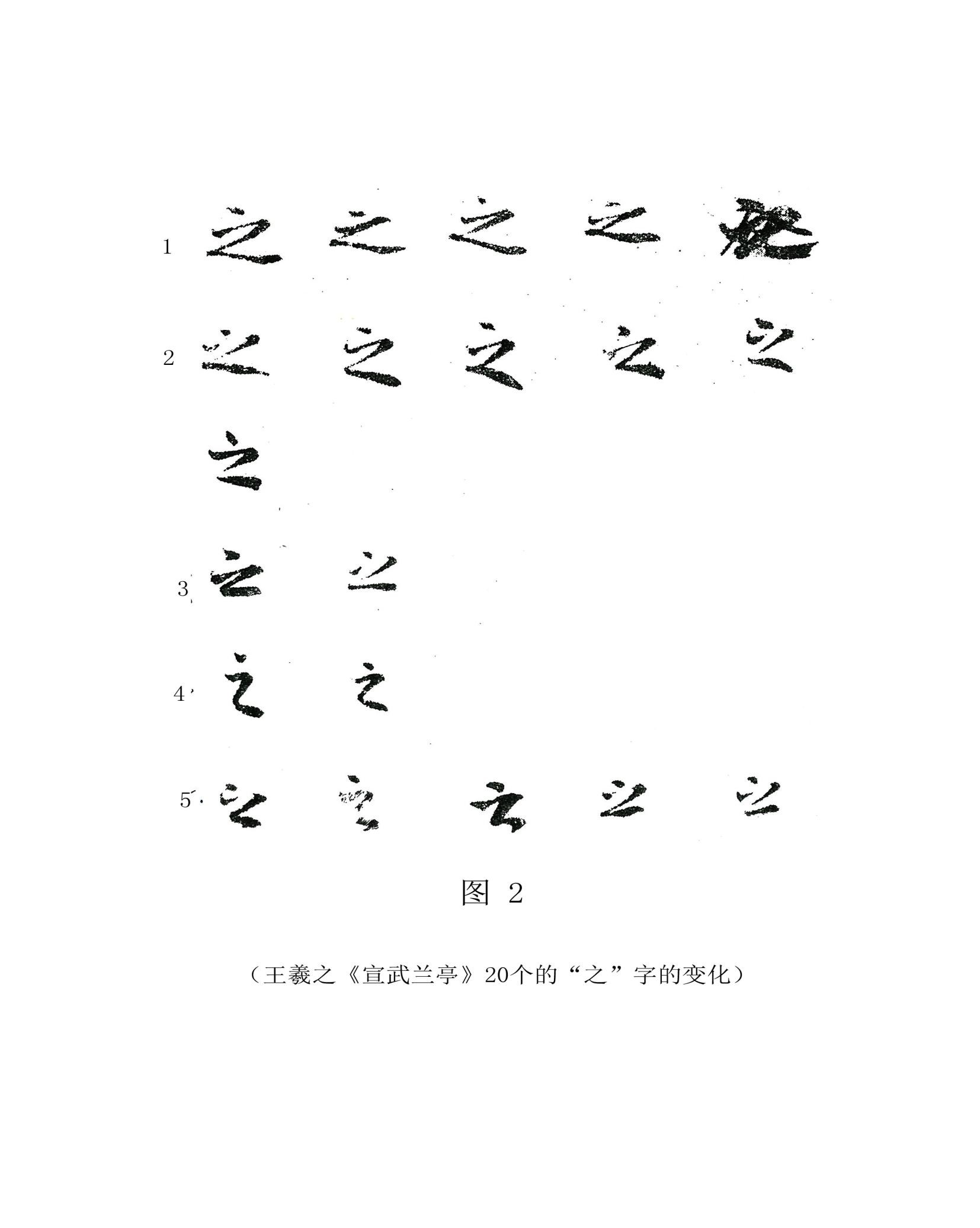

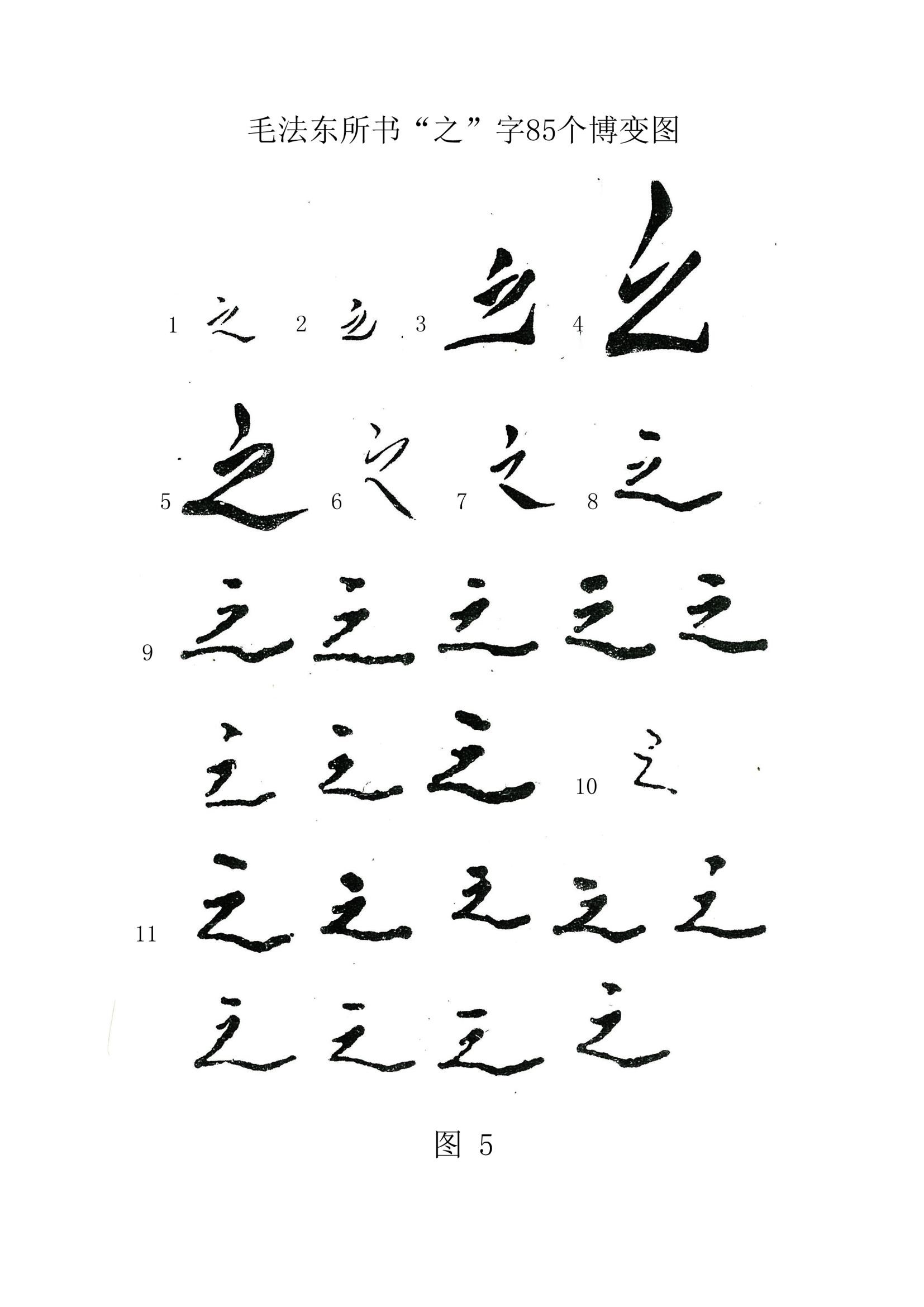

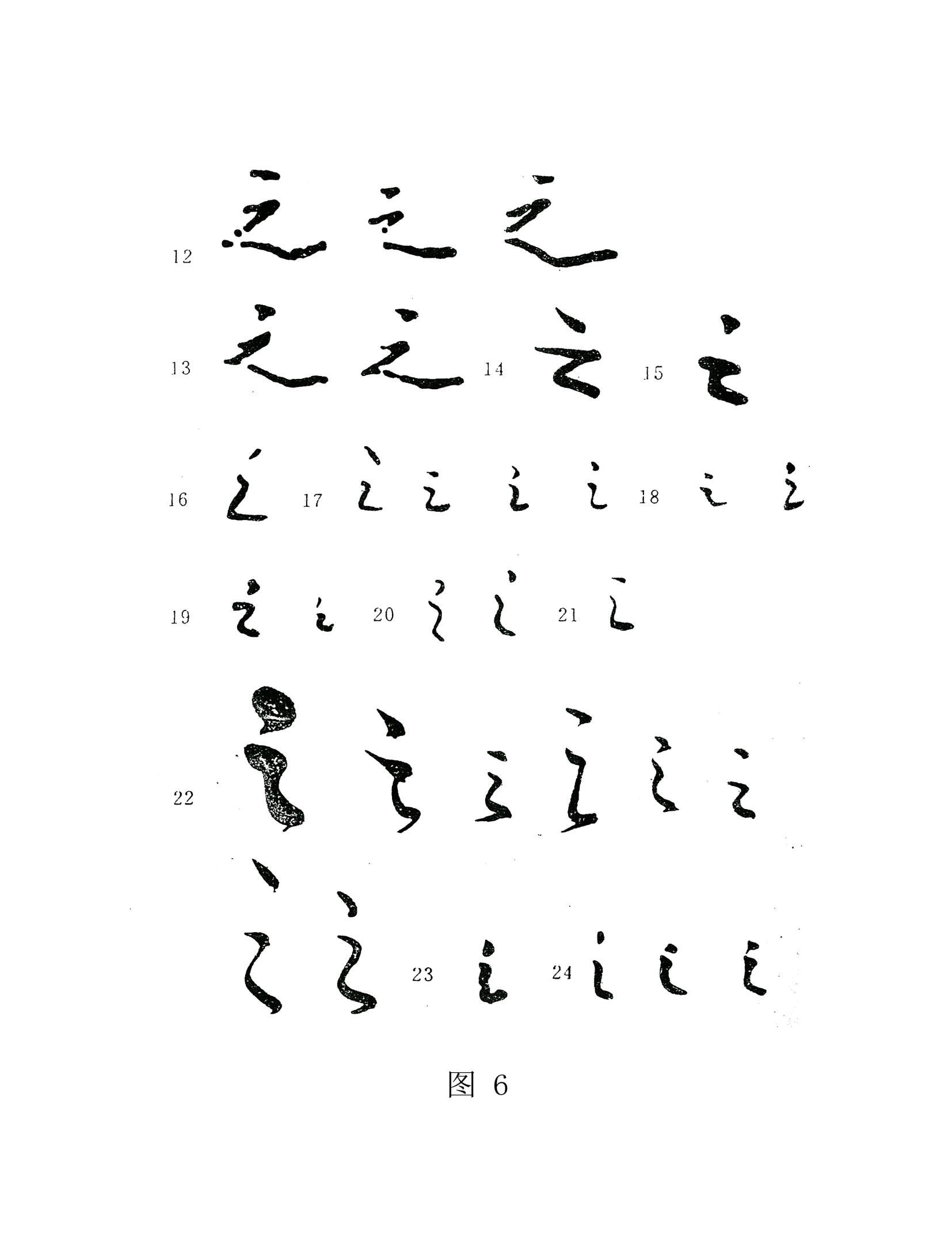

有人或许要说:“不能光比较气势,还要比较博变”。好吧,让我们再看一下博变。就以“之”字为例。我们把王羲之所书写的“之”字拿来,这“之”字可以说是王羲之强项中的强项,因为这个“之”字正是王羲之姓名中的一个字,在一生中他大概此字写得最多。我们也来把毛泽东所书写的“之”字拿来,这个“之”字并不是毛泽东一生中写得最多的字,因为他在落款署名时,多用“毛法东”三字,与王羲之不同。

一些书论家乐道推崇王羲之的“之”字多变,传为美谈,现在我们将兰亭八柱之三《宣武兰亭》所有的“之”字剪来,贴于图2。二十个“之”字,从博变上看大体上可区分为五个类别(见图2)。

1、楷式,收笔时成捺脚,共5个字。

2、末笔收尾时笔锋稍顿向下,共6个字。

3、末笔短,收笔时平,2个字。

4、字体形质窄缩,收笔短而下垂,2字。

5、收笔短而平或稍下垂有带钩。5字。

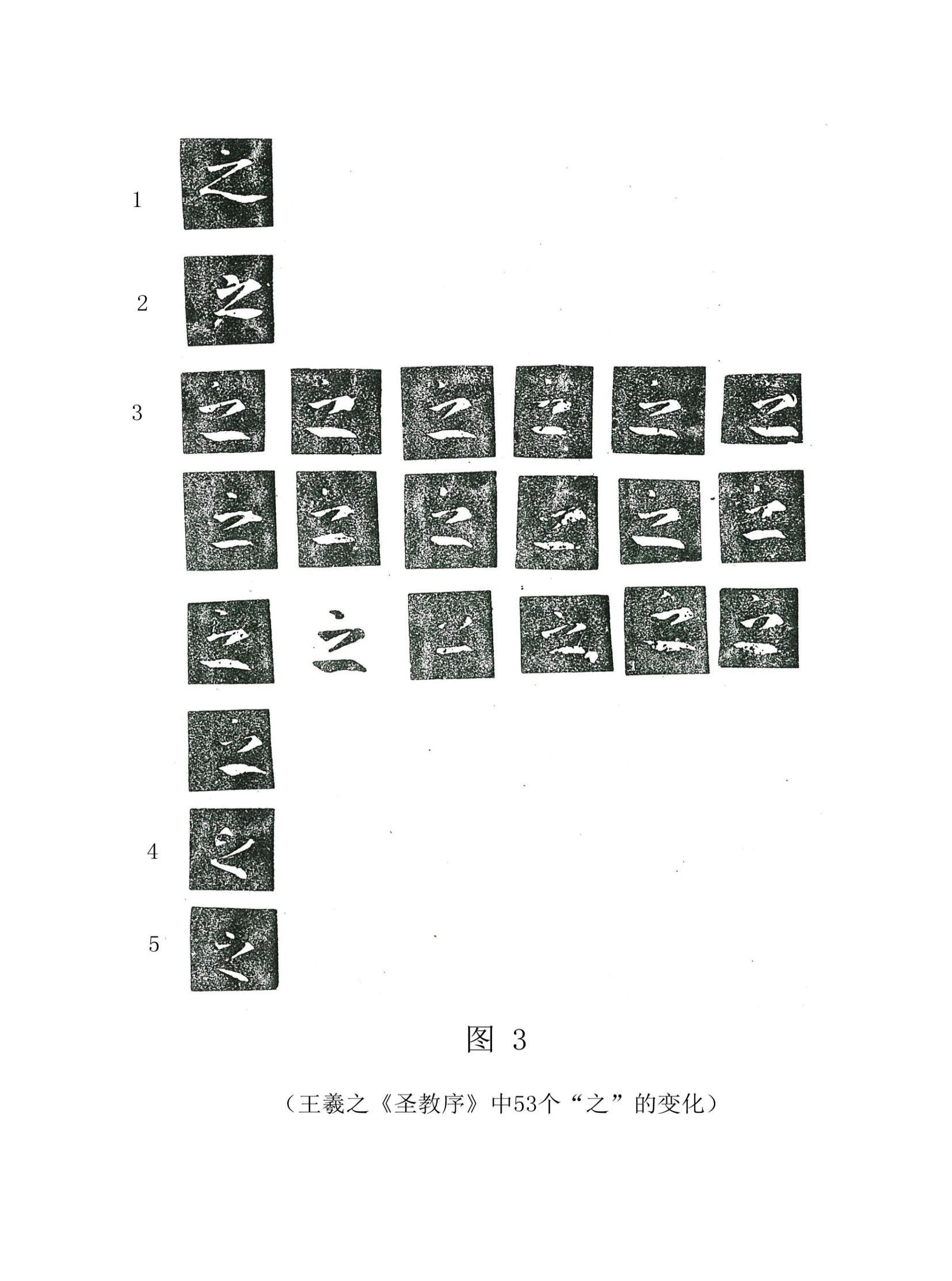

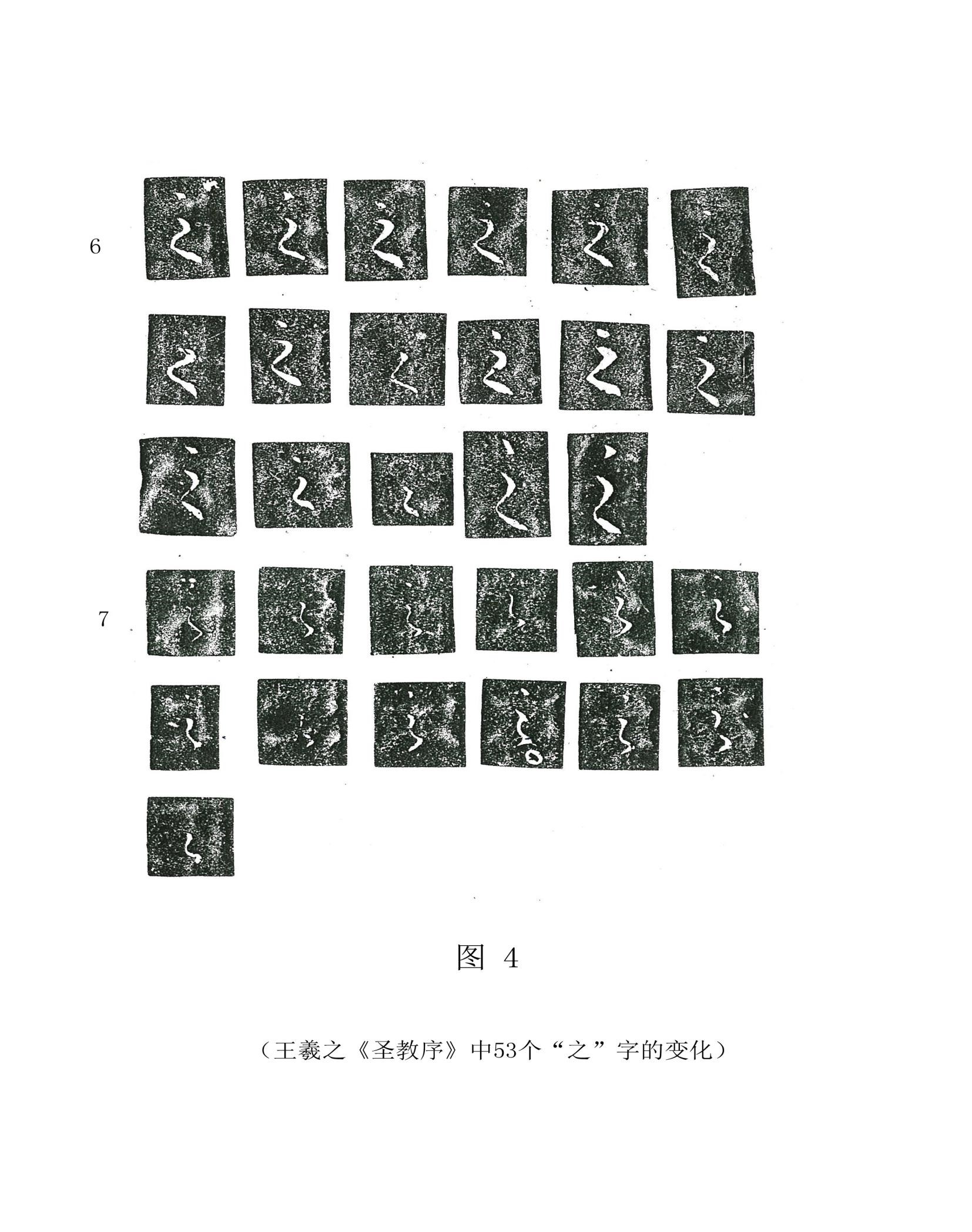

我们又将王羲之怀仁集《圣教序》中五十三个“之”字,剪裁了下来,列于图2及图4,从博变上看大致可为七类别。

1、楷式,收笔为长捺式脚,1个字。

2、楷式,收笔为短捺式脚,1个字。

3、楷式,收笔为短横捺式,19个字。

4、连笔式,二笔,收笔短而下垂,1个字。

5、连笔式,一笔,收笔短而下垂,1个字。

6、连笔式,二笔,字成狭窄式,收笔下垂如点状,17个字。

7、连笔式,二笔,字成狭窄式,收笔下垂向左下出带钩,13个字。

合计王羲之的“之”字共73个,可分为8组。这种博变的确也不容易。所以受到历史上许多书评家的高度赞赏。

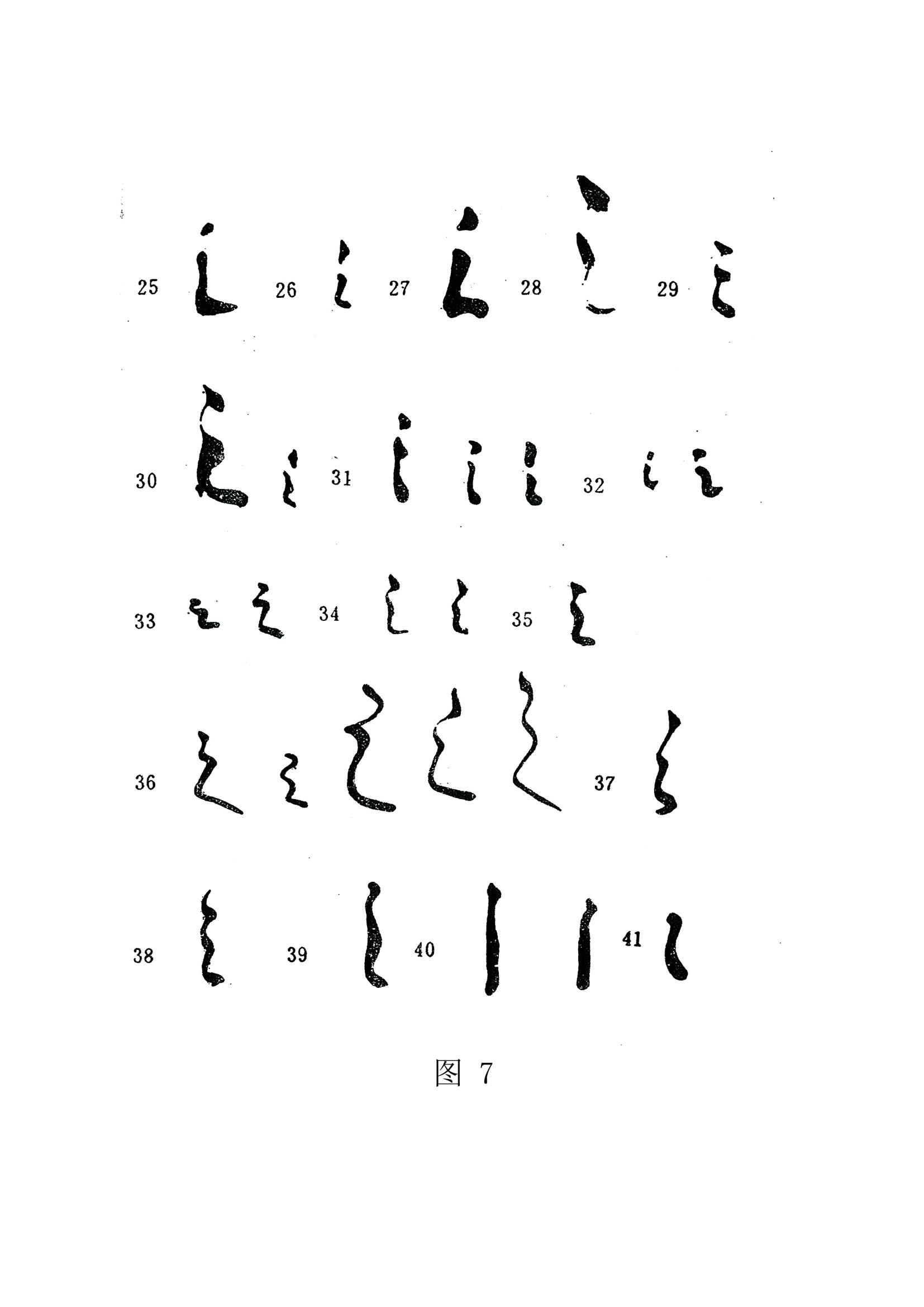

那么再让我们看看毛泽东书法中的博变吧!

我们选取了毛泽东所书“之”字共85个,从博变上看,大致可分为41个类别。(见图5、6、7)。

1、楷式,四笔,末笔长式带脚,1个字。

2、楷式,四笔,末笔平拖长式,收笔向上带长脚,1个字。

3、楷式,四笔,末笔平拖长式,收笔顿挫带向上的脚,1个字。

4、楷式,三笔,末笔平拖长奈式,收笔带向上的短脚,1个字。

5、楷式,三笔,末笔长式带长脚收笔,1个字。

6、楷式,三笔,末笔下垂长撩式,渐收笔无脚,1个字。

7、楷式,三笔,末笔下垂长式带渐收笔的平脚,1个字。

8、楷式,四笔,末笔长掠式长脚收笔,战涩用笔,1个字。

9、楷式,三笔,末笔长式长脚收笔,战涩用笔,8个字。

10、楷式,三笔,末笔长掠式收笔无脚,断笔涩笔,1个字。

11、楷式,二笔,末笔长撩式长脚收笔,战涩用笔,9个字。

12、楷式,三笔,断笔,末笔长挤式长脚收笔,战涩用笔,3个字。

13、楷式,二笔,断笔,末笔长式长脚收笔,战涩用笔,3个字。

14、连笔式,二笔,第一笔点成左上右下斜式,滴状,收笔成短撩式向右下运笔,无脚,1个字。

15、连笔式,二笔,第一笔为顿挫点,成有粗短带钩的呼笔,收笔成短挤式向右下运笔,无脚,1个字。

16、连笔式,二笔,第一笔为自右上至右下的斜点,收笔成平拖短掠式,无脚,1个字。

17、连笔式,二笔,第一笔为自左上至右下的斜点,有带钩,收笔时平拖成短式,4个字。

18、连笔式,二笔,收笔时成短栋式略向上倾斜,浙收笔锋,2个字。

19、连笔式,二笔,收笔时成短奈下垂,无脚,2个字。

20、连笔式,二笔,收笔时成短奈下垂,无脚,2个字。

21、连笔式,二笔,点近横,第二笔近竖笔状,收笔平成短芬式,1个字。

22、连笔式,二笔,字体成窄长形,收笔时有向左下的带钩,8个字。

23、连笔式,二笔,成窄长竖形字体,第二笔三屈后,收笔时笔锋上卷向后左下出一不明显的带钩,1个字。

24、连笔式,二笔,第二笔起锋如坚努,收笔成短式,向右下垂,无脚,3个字。

25、连笔式,二笔,第二笔落锋如竖努,收笔时顿展笔毫后渐收平拖成横的短式,1个字。

26、连笔式,二笔,第二笔落锋时为竖努,收笔时稍向左下横拖并有一小的、向上的带钩,1个字。

27、连笔式,二笔,竖努式落笔,后顿笔向右横推,顿锋收笔,形成一意向性呼笔,1个字。

28、三斜点式,1个字。

29、连笔式,游丝连,三横点式,1个字。

30、连笔式,二笔,竖窄形,短横式,无脚,2个字。

31、连笔式,二笔,三点式,3个字。

32、连笔式,二笔,三点水符号式,2个字。

33、连笔式,一笔,2个字。

34、连笔式,一笔,带短横抹式,无脚,2个字。

35、连笔式,一笔,带短横式,收笔带向下左的小钩,1个字。

36、连笔式,一笔,四屈蛇式,4个字。

37、连笔式,一笔,四屈蛇式,有带钩,1个字。

38、连笔式,一笔,五屈蛇式,有小带钩,1个字。

39、连笔式,一笔,一竖努三折式,1个字。

40、连笔式,一笔,一坚努式,以提、按代折,1个字。

毛泽东所书“之”字中,尚有一近似二点的“之”字,我们列入

41、连笔式,一笔,一竖努近似连笔的两点,1个字。

事实胜于雄辩。当你看到眼前的“之”字时,就会明白,毛泽东确实是中国书法史上无可争议的运笔结体博变的大师。他所书写的“之”字,形质及用笔的变化,整整地比王羲之多五倍之多。假如王羲之能活到今日,当他看到了毛泽东所书写的这些“之”字时,他也许会实事求是地承认自己书法博变技能不如毛泽东高吧。