毛泽东书法与郑板桥书法之比较

我们常说:没有比较,就没有鉴别。书法艺术的优劣,也是通过比较才能看出来。当然,书法艺术的优劣比较抽象,可以随人的爱好去评,各种情况不同,难免有仁者见仁,智者见智的现象。但我们相信,还是有客观标准的,这个标准就是书作本身,事实将胜于雄辩。

郑板桥是清代大书法家。其书法成就几百年来一直为人们称道。但如果把郑板桥的书法与毛泽东的书法做些比较,就会有“小巫见大巫”之感了。

1、关于吸收篆、隶笔法,毛泽东比郑板桥明显技高一筹。

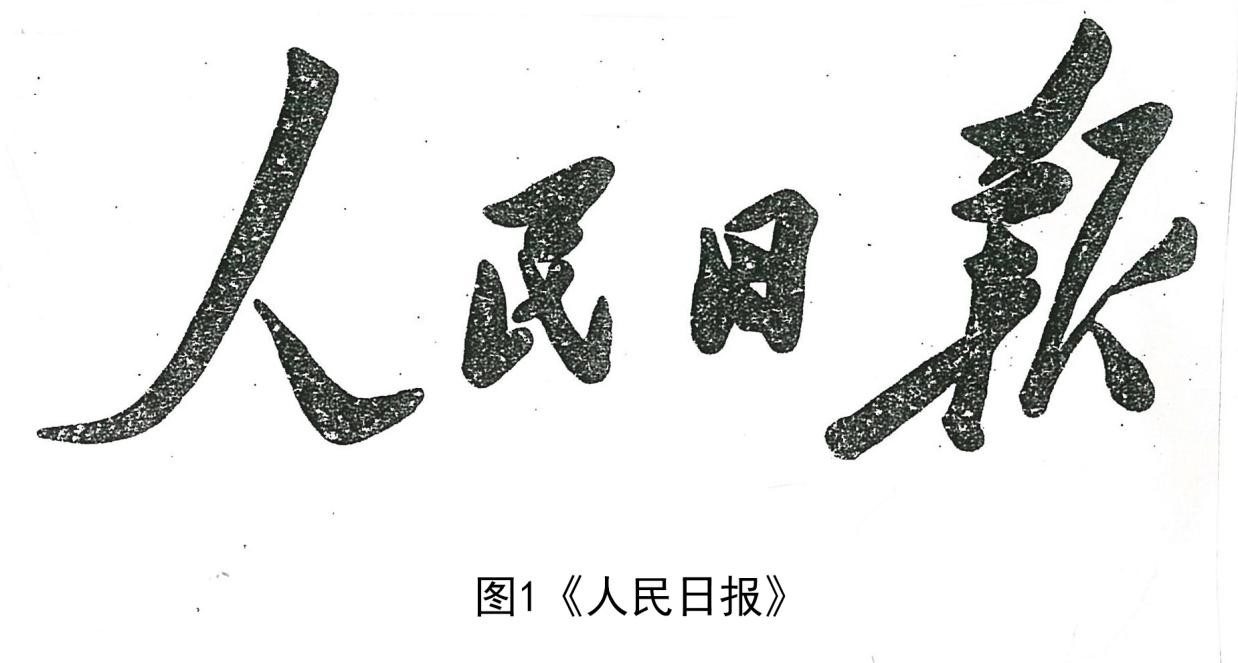

郑板桥的书法艺术,在行书中吸收了篆、隶的笔法,尤其是他的作品中隶书的波磔味很浓,似是从隶书中直接搬来,自己的东西不多。郑板桥也自称其书体为“六分半书”。而在毛泽东的书法作品中,如果说带有隶意的话,那是被改造过了的,完全是属於毛泽东的书法特点,例如毛泽东题词的《人民日报》四个字(见图1)“人”的一撇一捺,可以说它是汉隶蜕化而来,而不能被直接看成是汉隶的波磔之笔。在整体看,字态温文尔雅,清秀舒展,飞动感强,富有朝气。

2、在结字布局上,二人虽各有特点,但就总体而言,郑板桥比毛泽东相差甚远。

人所共知,郑板桥在结字布局上的特点表现为“碎石铺路”,字体大小错落迭宕,用笔粗细参差,结体左斜右倾,东倒西歪,如醉汉步态。这大概是郑變借以“输其沉闷之气”、“借酒浇愁”的结果。如郑板桥《与韩生镐论文》所书联句的下联:“领异标新二月花”中的“标”字右倾,“月”字则左斜(见图2),一个左展,一个右歪,说如醉步态,一点也不为过。

而毛泽东行书的笔法、结体、布局则完全不同于郑板桥。在毛泽东题词墨迹中,从1938年到1941年间,在作品中曾出现过左倾斜的字体,而在1941年以后,在一个时期内,均向右侧倾斜,甚至通幅作品中的字体,向一个方向倾斜,所以产生了一种似箭的矢状力量,给人以强烈的推动力量和飞动感。因所书写的字体在向右倾斜的同时,又加上横笔向右上方倾斜,也产生一种向上的力量,更增强了飞动感,其气势有如唐代壁画飞天,或嫦娥奔月之姿,也如春风拂柳,“百舸争流”之态。这比郑板桥给人的“碎石铺路”、醉汉步态之感,真是不可同意而语。

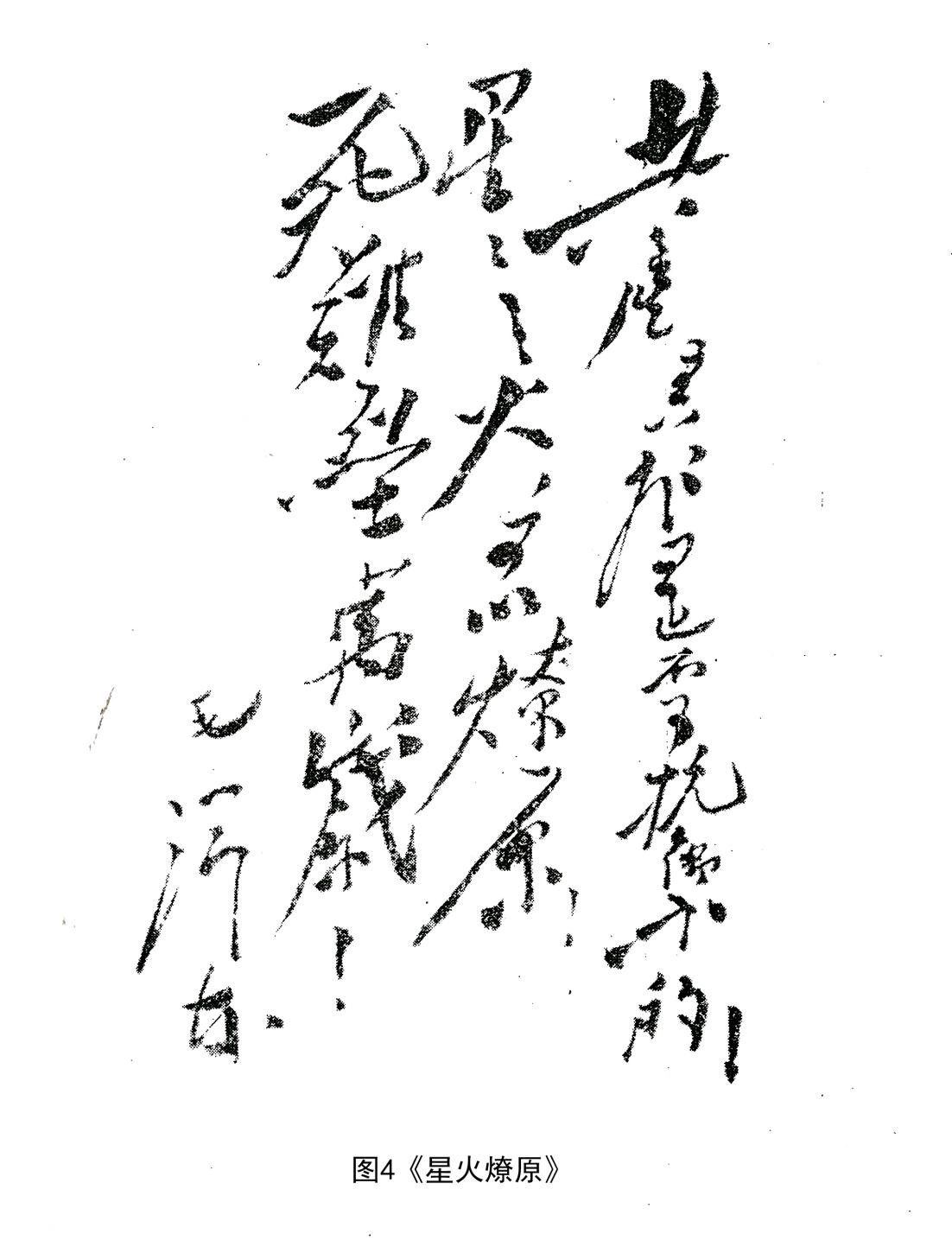

为了领略毛泽东书法的这种向上的飞动感和力感,再请读者参看毛泽东1945年所书写的《沁园春·雪》(见图3)和1946年毛泽东所书写的“星星之火,可以燎原!死难烈士万岁”(见图4)供看,看其字体与板桥体,相去是何其远啊!

先看《沁园春·雪》毛泽东此幅作品,取欹斜的气势,字势与篇势统一和谐,给人以淋漓酣畅,纵逸天张,气势连贯,舒展自然的飞动感觉,给人奋发向上的力量。而郑板桥的书法作品用笔结体、布局,却因其字体东倒西歪而减了气势。

再看《星火燎原》题词,毛泽东在此幅作品中,圆笔为主,兼用方笔,露锋较多,险峻气势突出,字体大小跌荡,字体结构奇险,欹斜取势,大伸大缩,长撇露锋收笔,如枪似戟,锋利无比,充分表达了革命人民、革命军誓死与敌奋战,一定取得最后胜利的信心和决心。这是唤起千百万人民奋起斗争的号角,是同敌人奋战的武器。只有毛泽东这样伟大的领袖人物才能写出这样的书法,做为一个文人的郑板桥恐怕无论如何是写不出来的。因为书法创作,不单纯是写字,而且是综合素质的表现。

3、关于书法的创造力,郑板桥同毛泽东更无可比性。

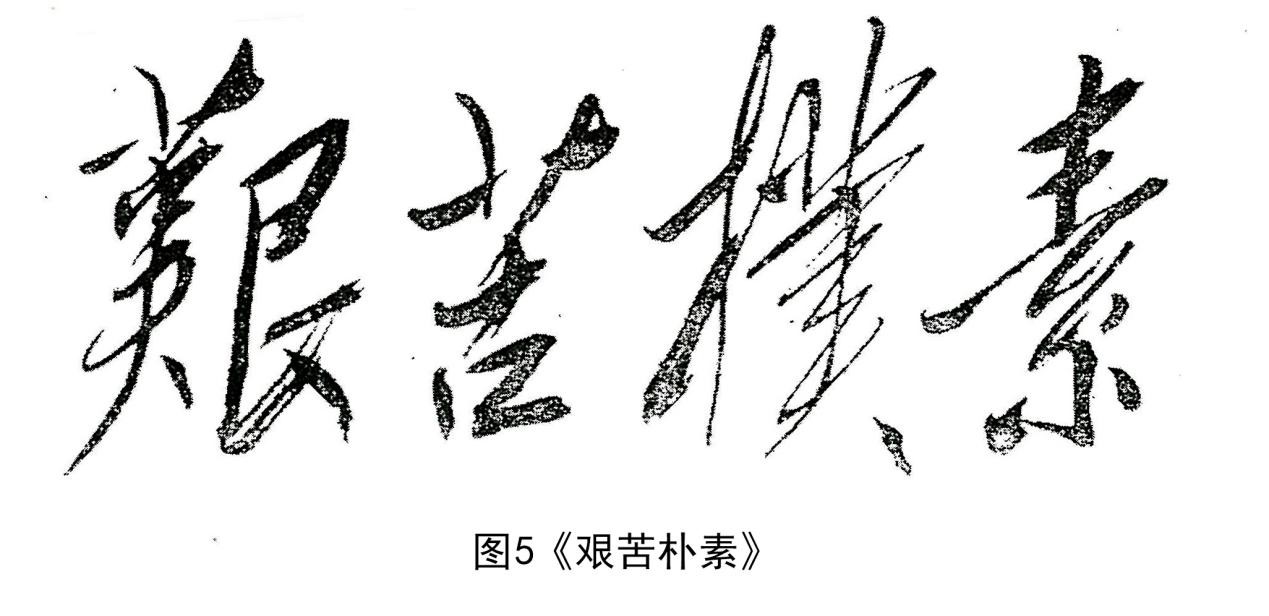

打开中国书法艺术发展的长卷,我们可以看到,历代的大书法家的书法作品中,常见有向左倾斜的字体。并被书家的审美观所认可,形成定式,此后再很少有人有新的突破。毛东泽和郑板桥书法可贵之处就是同样继承这一传统,并都有创新。但就创新水平而言,毛泽东明显高于郑板桥。如1941年毛泽东所书“实事求是”四字(见图5),一反向左倾斜的传统,均向右倾斜,无一字向左倾斜,这一大胆创新,使字写得更加奇宕潇洒,时出新政。

而我们再看郑板桥他虽然也有创新,即在同幅作品中有左倾,有右倾,但这种布局结果,失去了整幅作品一致的气势,而成了“碎石铺路”,醉汉步态,这与毛泽东的布局倾斜是不能相提并论的。