看毛泽东是怎样以书言志的?

中国的书法和诗词都是用来表达感情的,这就是我们平时说的“以书言志”。古人说的“书为心画”、“诗为心声”,等等,都是这个意思。古代还有人说:“书者,散也”,即是说,书法,就是抒发感情的。甚至有人考证“写字”的含义,解识:“写,置物也”,“写,输也”。就是说,写字就是塑造意像(置物),表达(输)感情。明代祝枝山在《离钩书诀》中更加具体而贴切地说:“喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。情有轻重,则字之敛、舒、险、丽,亦有深浅,变化无穷,气之情和肃壮,奇丽古淡,互有出入。”话虽然是这样,但真正要做到用书法来表达感情却并非易事。这就要求书家必须是有极高的艺术表达水平和技巧。细观开国领袖毛泽东的书法,感觉他做到了这一点,确实令人敬佩!下面从三个方面看一下。

(一)把激奋之情泄于笔端。

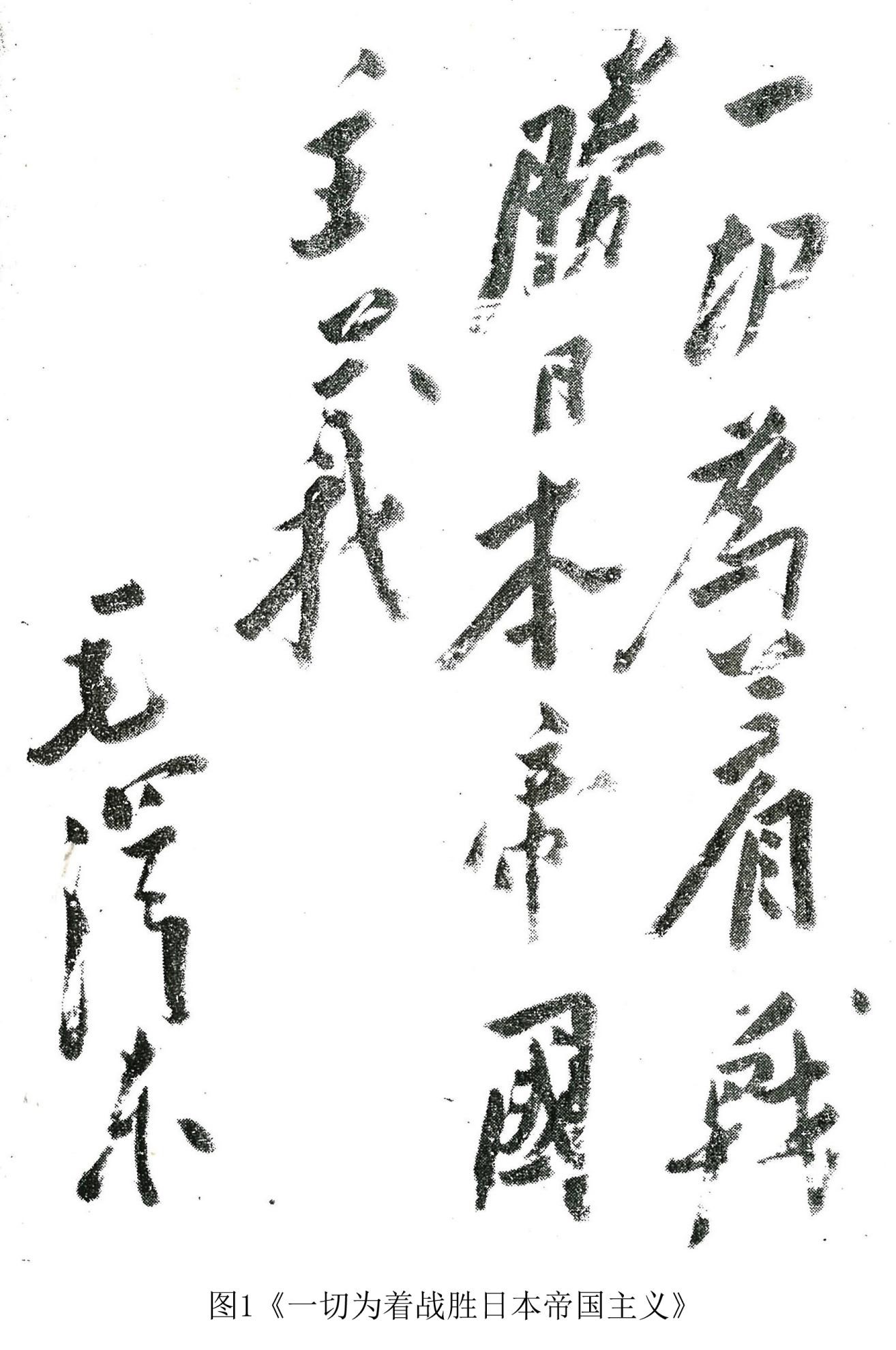

如何用笔墨表达激奋之情,从毛泽东砂书法中,可以得到启示:用笔多劲涩、含蓄,线条挥洒而无妩媚娇柔之态,方可出味。如 1938年,毛泽东所题:“努力前进,打日本救中国”十个大字(见图1),激奋之情尽泄笔端。此幅作品多行楷书体,疾书而劲涩,流畅而苍雄,竖努所现枯笔,似为战笔痕迹。更给人以刚健挺拔之感。笔墨放纵之势,气象万千。正如王羲之《书论》所描述的:“如勇士伸钩,方刚对敌,麒麟斗争,虎凑龙牙,筋节拿拳,勇身精健。”在此幅作品中,字里行间喷薄出至大至刚之气,发于胸中应于手下,无雕凿刻画之工,任其自然挥洒,笔画线条流畅而无妩媚娇柔之态,给予读者的是力量感。观其字,可察书家之志,虽为行楷,却正颜瞩目,有威然不可侵犯的神韵。

这幅作品的特点是满纸涩笔,正如许多书论家所推尚的,书法之妙,均在“疾涩”二字。涩笔的苍劲表达了书法家胸中的浩然正气,杀敌的勇气,仇敌的怒气。陈绎曾《翰林要诀》论道:“喜怒哀乐,各有分数,喜则气和而字舒,怒则气粗而字险……”毛主席书写此十字时,正值全中国人民抗日斗争兴起,抗日战争高潮来临,这是其喜,表现为字舒开拓,同时书法家也把胸中的怒气暴发了出来,集于笔端,笔锋峻利,满纸刚正之气,激昂之情。

(二)把喜悦之情泄于笔端。

如何用笔墨表达喜悦之情。我们从毛泽东书法中也可以受到启示。

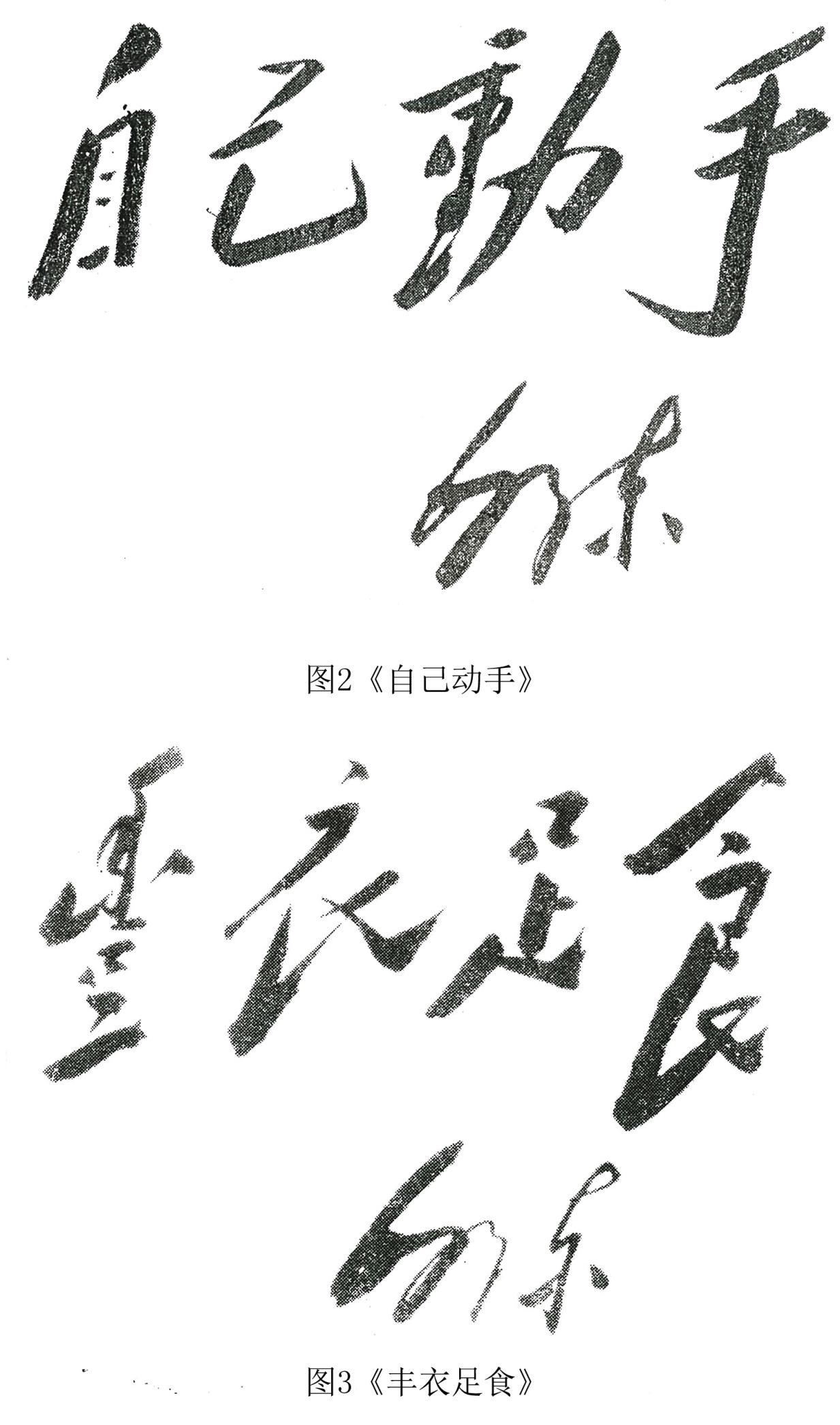

四十年代初,正是我敌后抗日根据地最困难的时期,也是国际反法西斯战争最艰辛的年代,日寇加强了对我抗日根据地的军事压力,用约80%的兵力,加上85%以上的伪军,向我八路军,新四军和抗日根据地压来,同时国民党军队也重兵封锁我陕甘宁边区,实行军事封锁,搞军事磨擦,我党、我军、我民,面临着巨大的困难。为了摆脱物资、粮食上的不足,为了坚持抗日战争,毛主席发动了大生产运动,达到了丰衣足食的水平。王震将军的三五九旅,在南泥湾大搞生产运动,成绩昭著。受到党、政、军、民的极大称道和爱戴,并有秋歌舞剧传唱歌颂。毛主席为拍《南泥湾》影片题词《自己动手》、《丰衣足食》八个大字(见图2和图3)。为行楷书体,笔法流畅,结体飞动,斜欹取势,重心左垂,圆笔、方笔并用,藏锋、露锋兼施,尤其是“丰衣足食”四字,意趣盎然,“丰”字秀美含笑,运笔巧妙,结字新颖,点画顾盼有情。“衣”、“足”、“食”三字,均有撇、捺,书家把笔画安排得极其活泼,字体形象跃动,把撇捺书写得如人的手足,舞动了起来。生活在那个时代,那个地区的人们,见到这四个字,定然会产生美妙的回忆和遐想,宛如在锣鼓声中,男女革命青年,身披红、绿彩带,踏着锣声鼓点,跳起了秋歌舞,唱起了丰收的歌曲。你看!那“丰衣足食”四个字不是正在舞蹈吗? 并唱着:“如今的南泥湾,陕北的好江南……”。/p>

可以确信,毛泽东在书写这八个大字时,心情是多么舒畅,面部还带着笑容。大生产运动,解决了温饱,大生产运动巩固了抗日根据地,大生产运动壮大了八路军、新四军……这喜悦的心情随着笔端的运动,留在了纸上。大生产运动胜利了,打破了日寇、伪军、国民党的封锁和军事压力,为争取抗日战争的胜利也奠定了物质基础,人笑、字也在笑……

从毛泽东的这一题词中,我们可以看到:要用笔墨表现喜悦心情,笔法宜欢快流畅,结体宜飞动秀美,结字宜活泼、新颖,点画宜顾盼有情……。这样写出来的书法作品,才能有喜悦味道。

(三)把哀叹之情泄于笔端。

书家如何把哀叹之情用笔墨表达出来,也是一个只可意会,难以言传的问题,且看毛泽东是如何处理的。

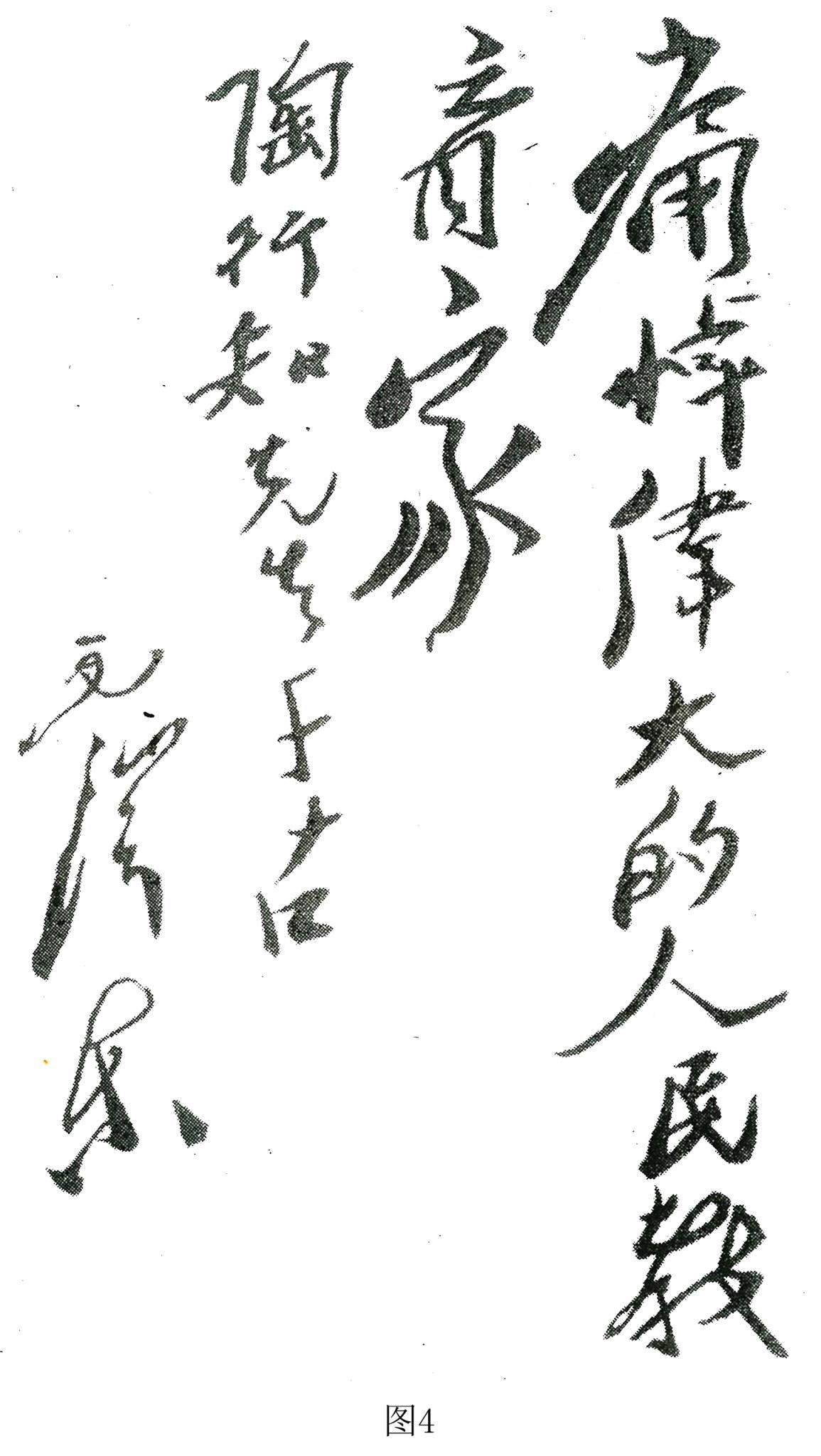

1946年8月,毛泽东为教育学家陶行知先生所题悼词:“痛悼伟大的人民教育家,陶行知先生千古。”(见图4)从所题掉词的运笔结字来推断,书家在写此悼词时的精神状态,处于极度的悲痛之中;在那迟滞的笔锋下的点画、字形、行间、布局,被痛苦悲楼所扭转。如最后的“家”字,连笔的第三笔之末,本应是向上挑的钩,但书法家的悲痛心境,却使得他执笔的手无力上举,垂落了下来,于是“家”字第三连笔的末,宛如熔熔的钢铁也软垂了下来。形成的字如在抽泣、泪在滴落的状态。可以想见毛泽东此时沉痛的心情无法遏止,传于笔锋,声泪俱下了……

统观此幅悼词,正如书论家所评:“言哀己叹”,泣不成声,挥泪泼墨,悲痛之情洒於纸上,字不成形,点画如泣了,此时此景,真如所述:“物来情动,性随物迁,情往物感,物因情变。”毛泽东笔下的字也“物因情变”了。

从以上论述中,可以大致看出毛泽东以书言志,以书抒情的一些用笔技巧和规律,可供学习参考。