毛泽东书法中的笔墨线条和结体之博变

书法艺术自古尚变。变则活,活则有神。反之,不变则板而无神。所以古人说:书法应“笔笔不同,各立面目,若一一相似,......则奴书也。”(清·钱泳《书学》中引米芾语)

那么,毛泽东书法艺术多变否?我们认为,毛泽东书法艺术不仅多变,而且变出无穷,可称得上是前无古人的博变大师。这样说,是否扩大其词,一点也没有。下面我们就据实分析一下。

回顾毛泽东书法发展的进程,可以看到,毛泽东的书法艺术的发展,一直沿着求索创新的道路在实践中发展。他既不遵循拘泥於古人书法艺术大家的足迹,也不墨守他自己所创造出来的,既得的成就。他所书写的作品,在书写之前,不定一格,不固定风格,既书之后也不留一格。可以说是笔笔创新,字字新意,字字博变。

我们再打开中国历代书法艺术中巨匠们的墨迹来看一下,书圣王羲之也好,亚圣颜真卿也好,草圣张旭也好,释怀素也好,从他们所遗留下来的作品,我们所见到的,几乎每个大书法家所遗留给我们的书法作品,都是一种变化不大的风格,象他们的面孔一样,到达成熟的年龄以后,几乎无多大变化;不同时期的颜体,虽有不同,但基本的风格仍然保留着。而毛泽东书法的笔墨线条和风格的变化之大,会使你目不暇接。

先从其书法的笔墨线条和字的大小上看,毛泽东书法中的变化真是层出不穷。线条极为舒展流畅,如行云流水;且根据意像需要,粗细迥异,粗的如大椽,细的如发丝。字的大小也随心所欲,大的奇大,小的奇小,形成强烈对比,有如“老翁抱孙”,又仿佛听到“大珠小珠前玉盘”的声音,韵味十足。

再从毛泽东书法结体上看,更是博变无穷,可谓前无古人。

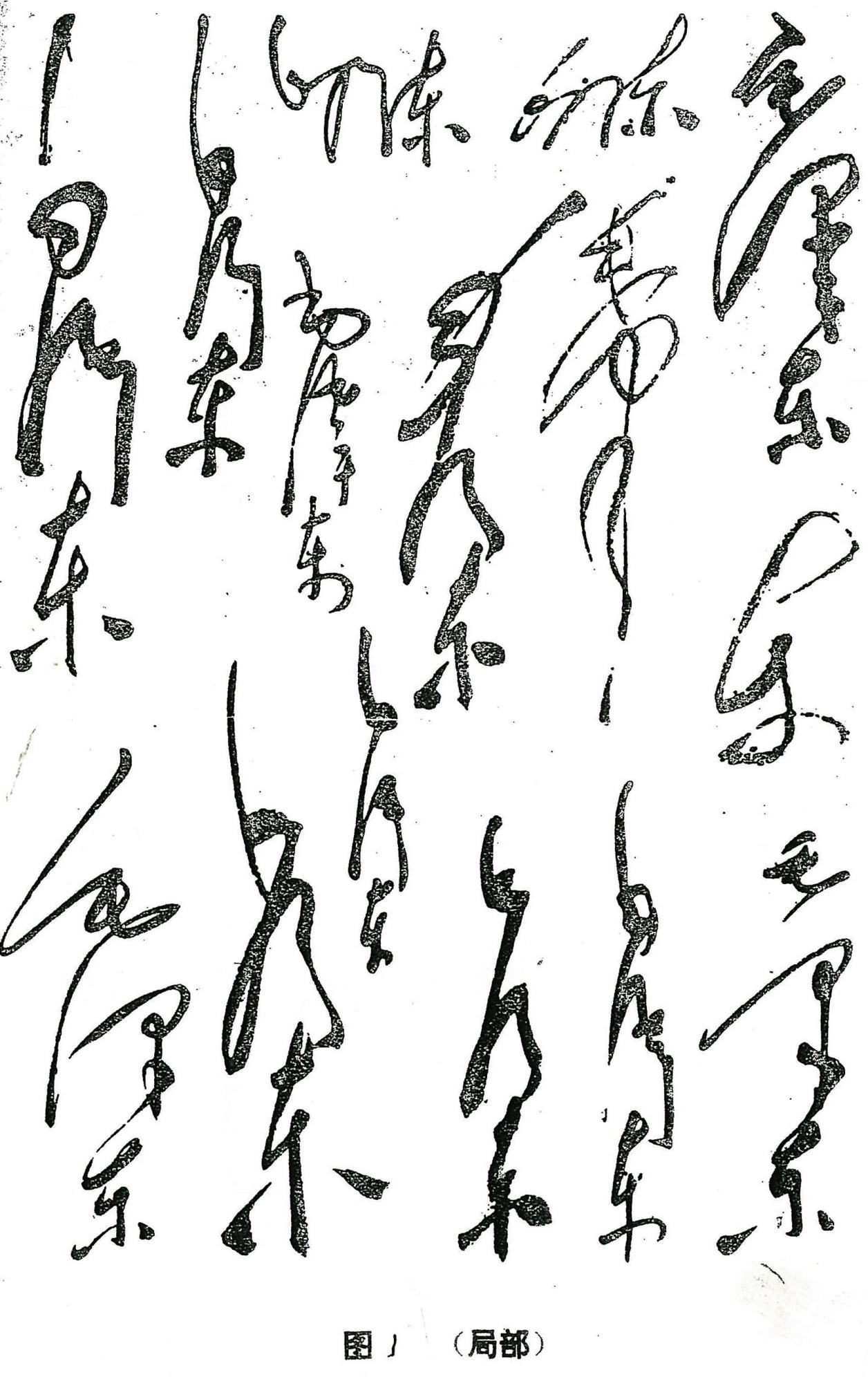

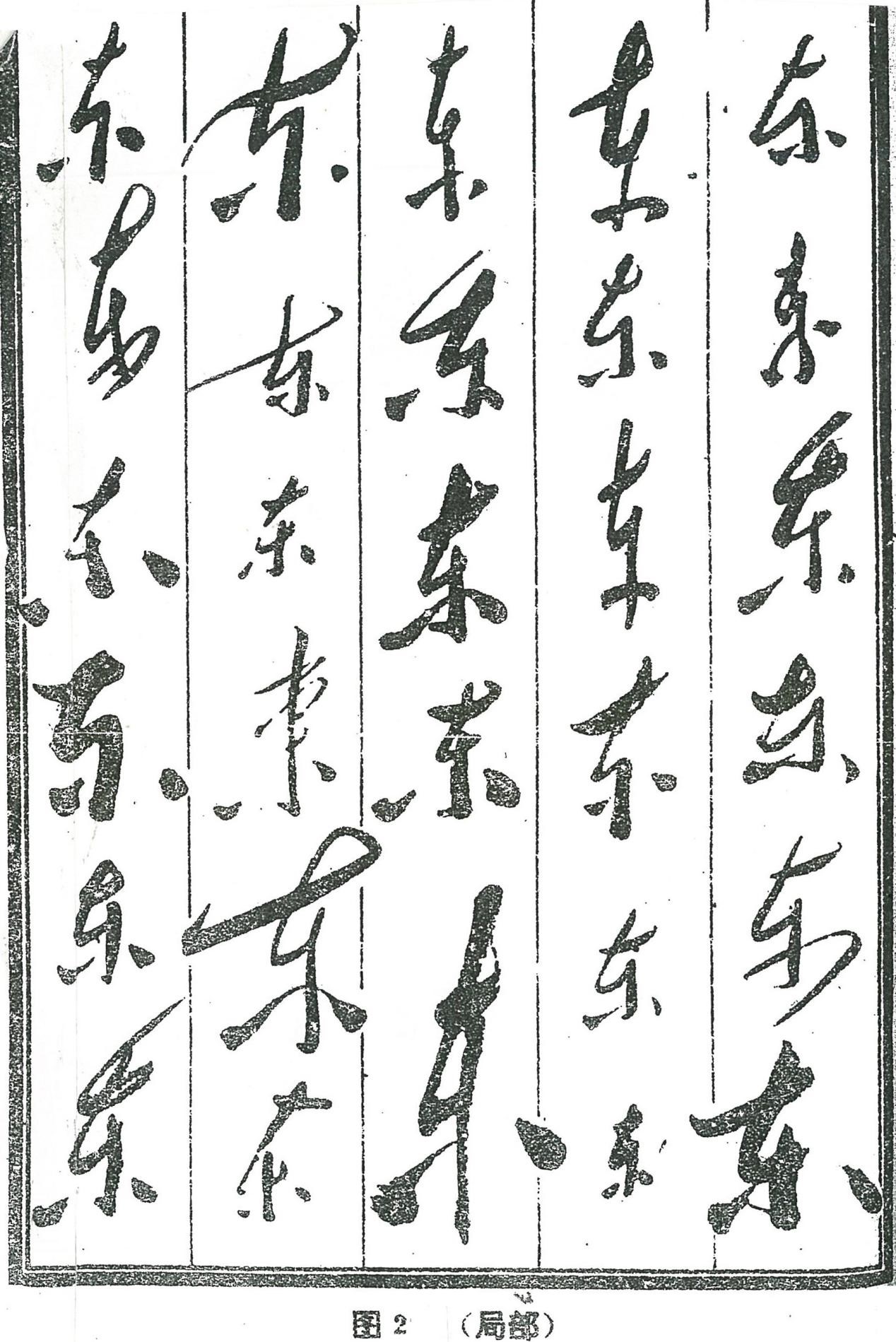

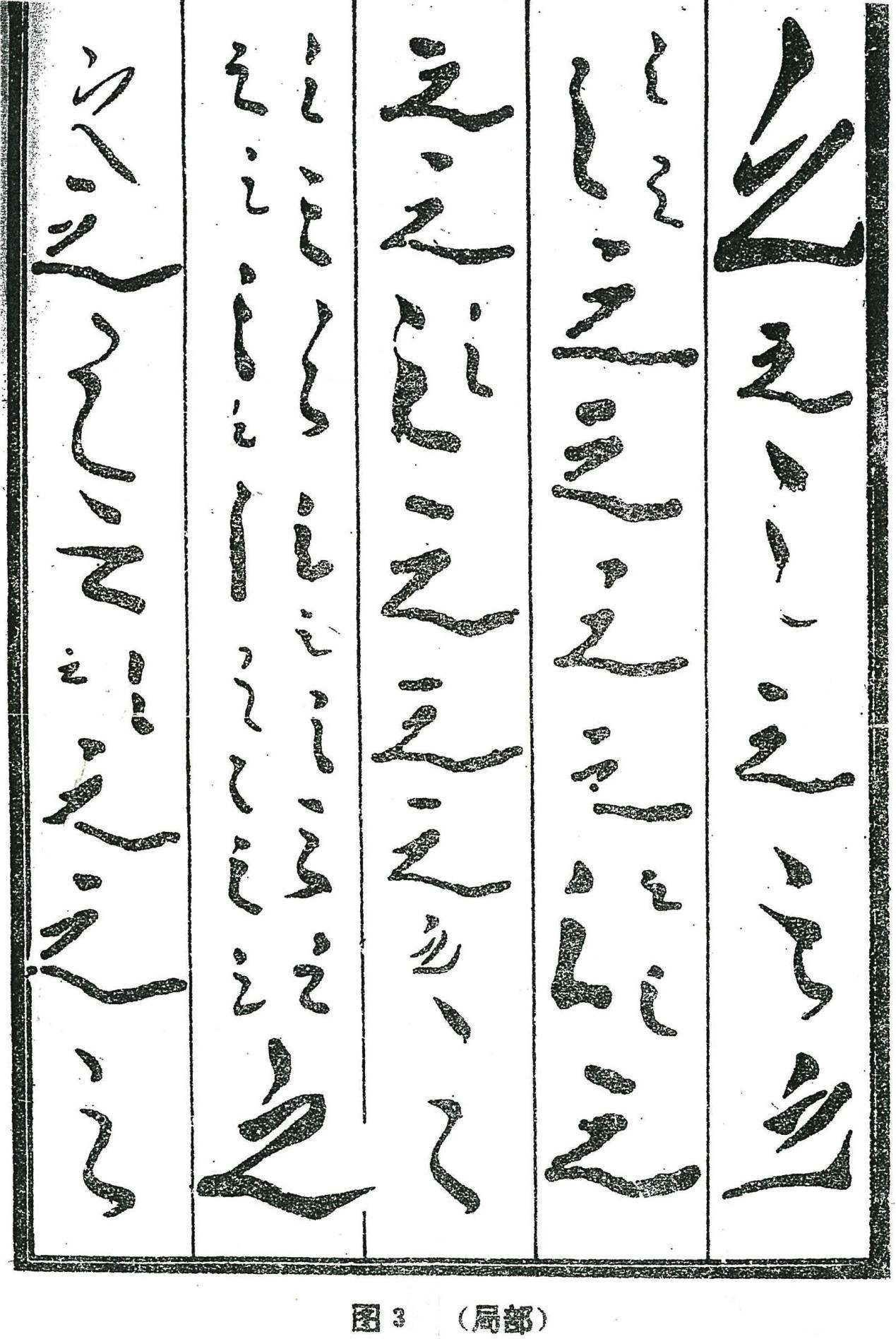

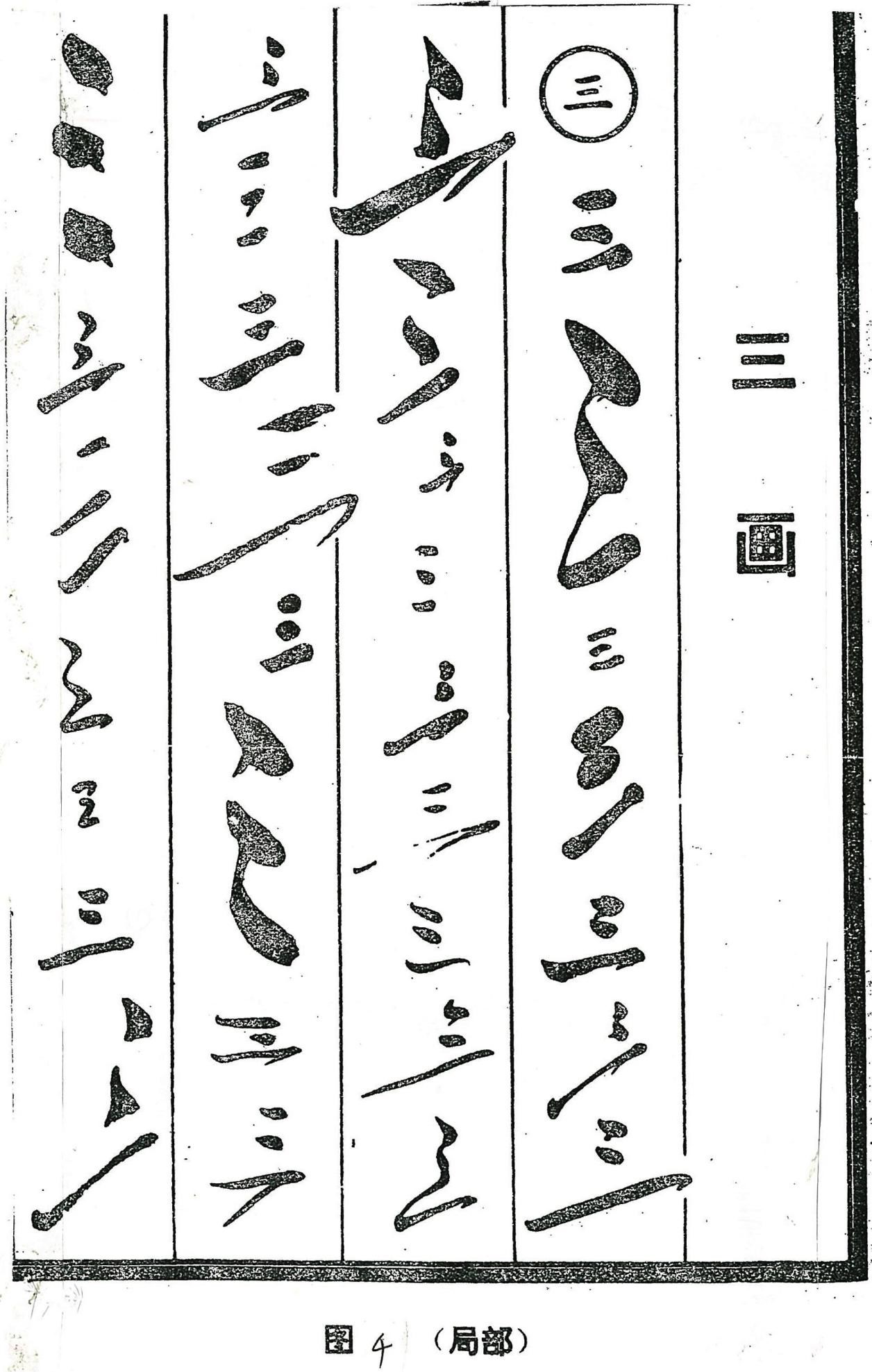

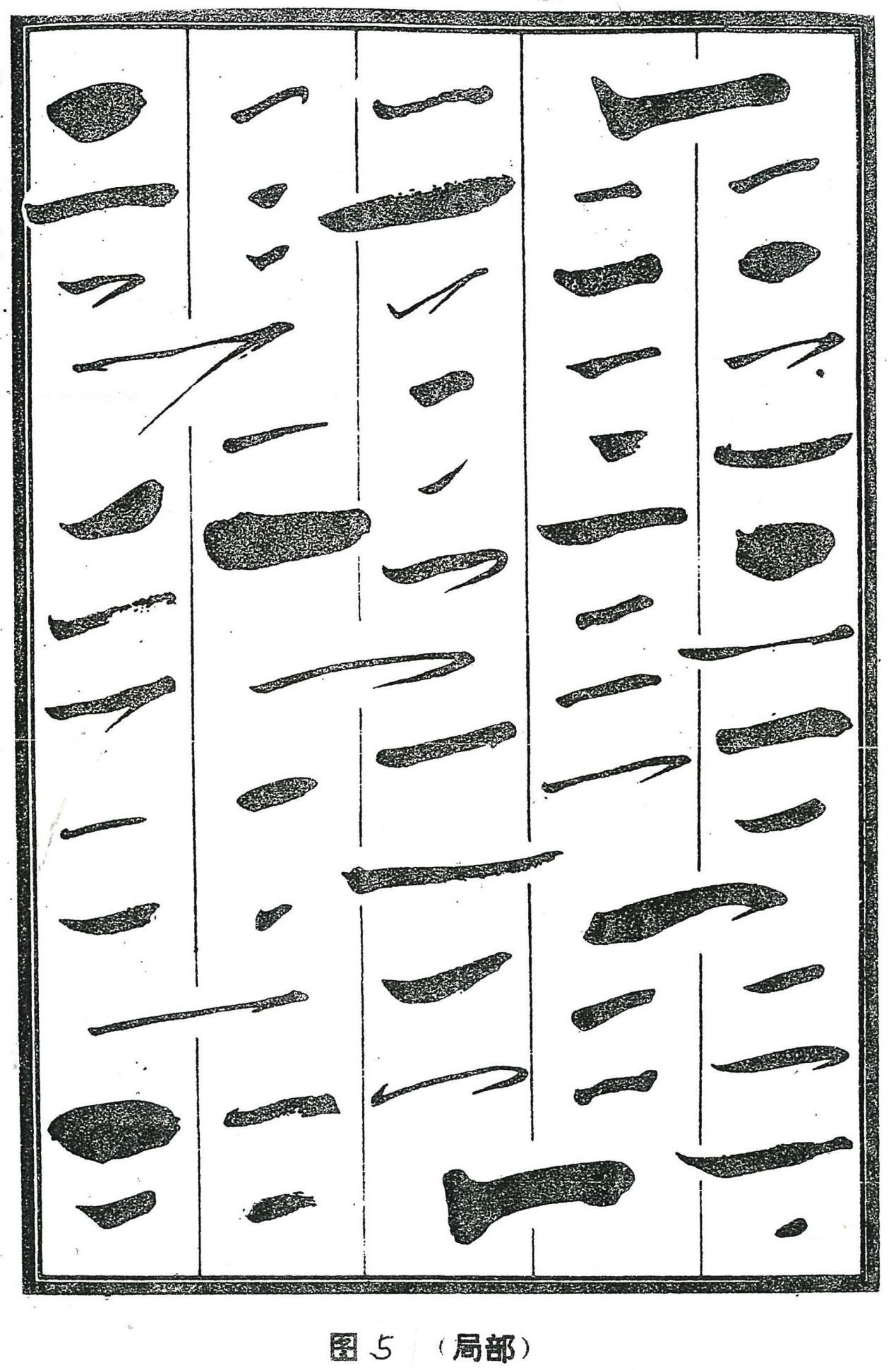

拿历史上被称为书圣的王羲之书写的《兰亭序》来说,其中有二十个“之”字,有数种形态,传为美谈;有的论文赞米芾一篇作品中有数个“三”字,形质各异,引为博能。而我们现在从《毛泽东墨迹大字典》中,可以看出,毛泽东在书法作品中,用笔多变,结体异态。如果说,在一篇作品中有相同的字,要求在书写时,使它个个意殊,方可为书,那么,就请看毛泽东创造的奇迹吧!有人集起到毛泽东书法作品中落款的一百六十七个,竟无相同(见图1、2);集起的“东”字一百四十八个,形质各异;集起的“之”字八十七个,个个有别(见图3);“三”字五十九个,形态个个争奇(见图4);“一”字竟有一百之种写法(见图5),貌不相同。确实是前无古人了。

凡书家都会知道,笔墨线条和结体丰富多彩的变化,是书法艺术的生命,也是书法家借以抒情达志的唯一手段。但自唐楷出现以后,就带来了字体书写的格式化,产生了单调划一的趋向:发展到了清朝,舘阁体盛行。这种字体虽然美观好认,但千篇一律,万人一样面孔,就过分单调了。毛主席的书法艺术作品,别开生面,焕然一新,正好对唐朝以来的矜持书体,猛击了一掌。