毛泽东书法发展进程中的四座丰碑

人所皆知,在中国历史上,没有那位伟人、艺术家像开国领袖毛泽东那样知识渊博,把军事、政治、哲学、历史、教育、诗词、散文、书法艺术等集于一身。丰富的经验、渊博的知识、雄伟的气派,培育了他那独特风格的书法艺术。中华民族不平凡的历史,也造就了历史上书法艺术的最高成就。

在毛泽东书法艺术发展的进程中,我们看到了不同风格、不同书体的四座丰碑:

一、1925年所书写的小字行楷《致萧子昇》;

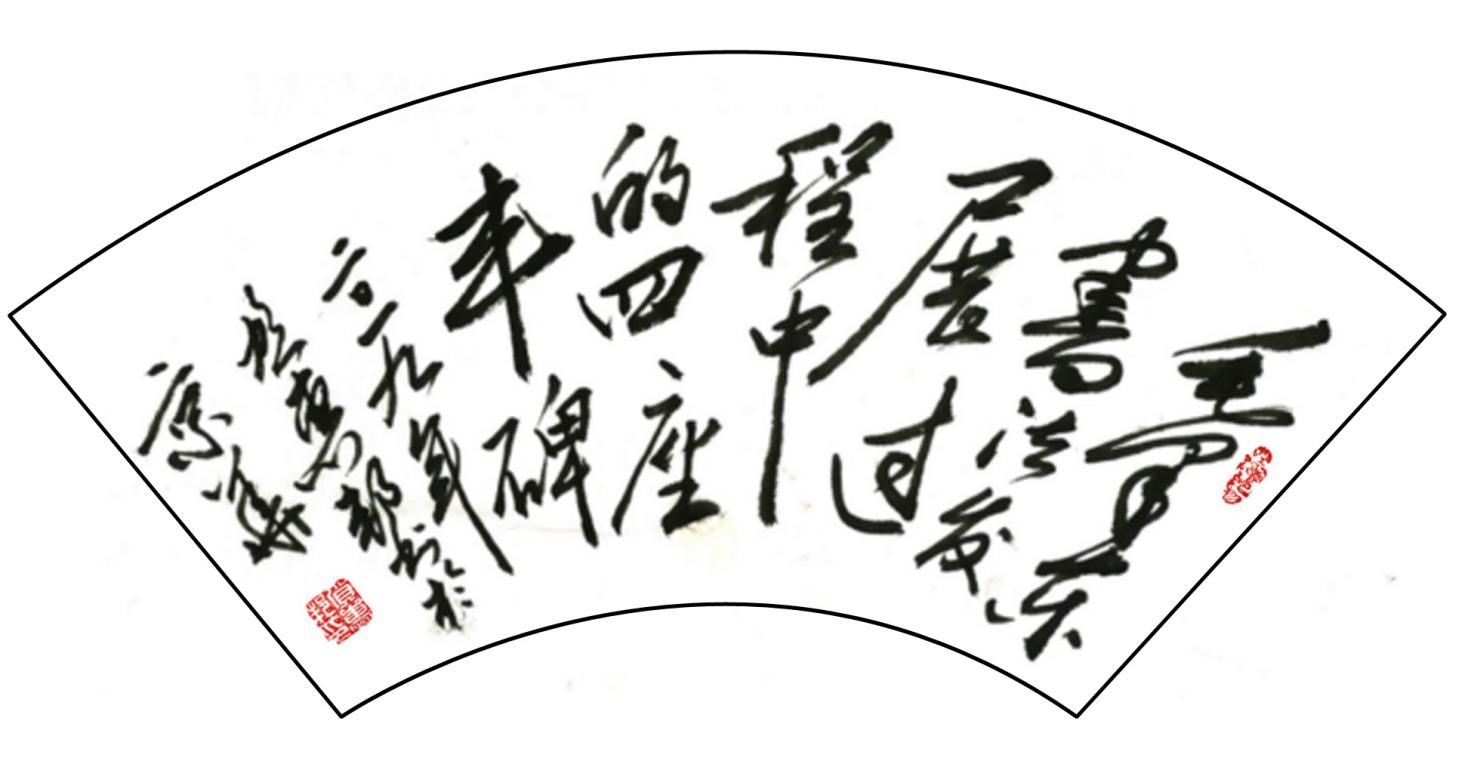

二、1960年所书写的大字行楷《艰苦朴素》;

三、1963年前后所书写的行草取狂草气势的《忆秦娥·娄山关》;

四、1964年以后所书写的行草取小草气势的《沁园春·长沙》。

这四座书法上的丰碑,不仅是毛泽东书法艺术发展过程中所创造出来的丰碑,而且也是中华民族书法艺术发展史上的四座丰碑。不少业内人士认为,在这四座丰碑中,无论是那座丰碑,都可以与历史上任何书法大家的作品相媲美。但就毛泽东自身的书法艺术而言,其最高的艺术成就当属他在上世纪五十年代末六十年初的行草,即其取狂草气势的行草以及取小草气势的行草。艺术造诣之高,可称得上中国书法史上一颗最大、最亮、最光辉灿烂的明珠。

有的人可能对上面的说法不很认同,那么,下面就让我们对这四座丰碑逐一据实分析一下。

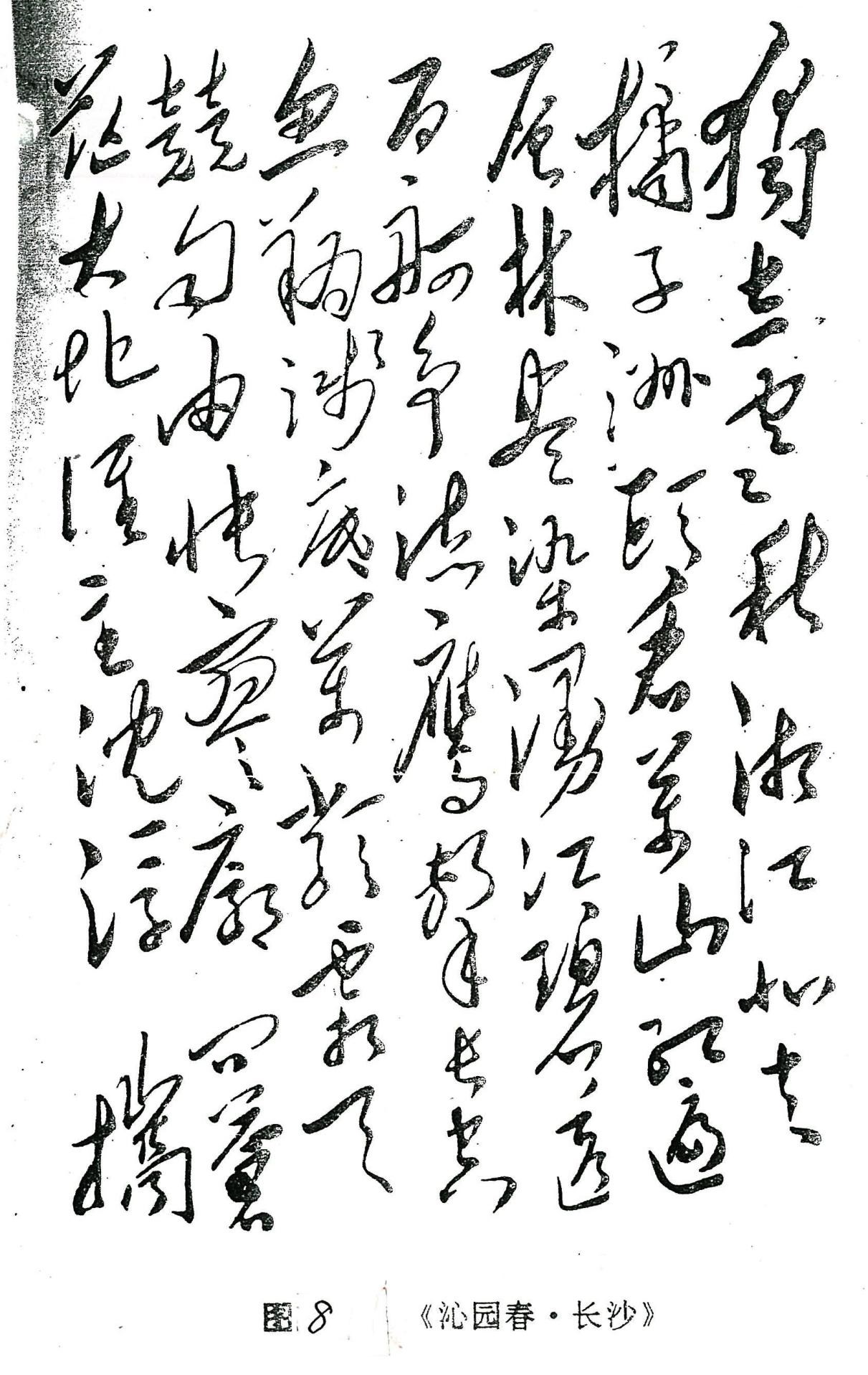

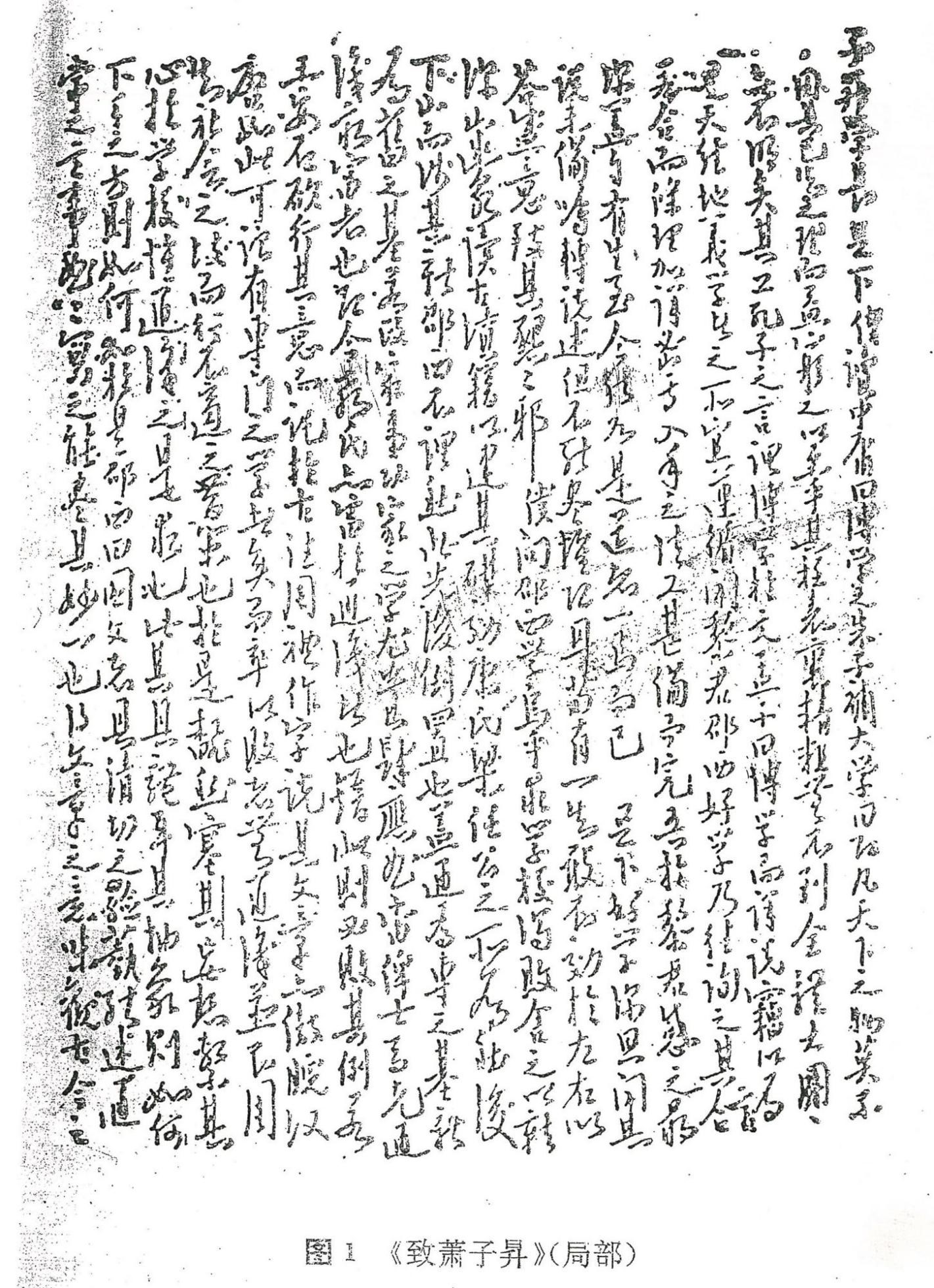

(一)毛泽东书法发展进程中的第一座丰碑:《致萧子昇》

《致萧子昇》这幅书法作品(见图1),是毛泽东1925年手书的一封信札。虽为信札,却极为精美、纯熟,字字骨气雄强,用笔劲健,多藏头护尾,中锋为主,爽爽有飞动之态;屈折之处,钢铁为钩,牵掣之笔,如劲针直下,力注千钧,字疏行密,如万马奔腾。

正篇为小写行书,取楷书的端庄、典雅,通篇整齐、严正;兼草书的流畅、飞动;满纸又如云烟,字体修长,呈长方形。因运笔以藏锋圆笔为主,结体亦方中有圆,方圆结合。正古人所论:“涵天地之规矩”。挥毫中兼以露锋方笔,字体形质得妍媚遒劲的神彩,真是字字珠玉,耀目生辉。通篇字体小字如大字书法、笔笔不苟,字体结构严谨、宏浑,而又飞动,虽为行楷书体,却笔笔凝重,故既险峻而又沉稳,用笔疾涩、燥润相映,运笔多见笔断意连,断而却连,连而又断,妙趣盎然。字体爽爽,生气勃勃,似熠熠之光摄人神魄,如灿烂星宿列于河汉。多数字运笔得藏头护尾之妙,并能一横三波,一竖三折,点必顿挫,得筋骨深隐之美。这篇杰作,可以与中国书法艺术史上任何大家的小字抗衡、媲美,将其放大,也可以与任何巨匠的行楷抗衡。

北宋大书法家苏轼在《书论》中说:“凡书之所贵,必贵其难,真书难于飘扬,草书难于严谨,大字难乎结密无间,小字难于宽绰而有余”。毛泽东此幅小字行楷,运用外拓笔法,可以说是字字宽绰、疏朗、筋骨强健。行间较密。有行无列,却又显得通篇紧凑团结、茂密、满纸跃动,如千军万马,列于万阵,箭在弦上,静中有动,待令进军。字字疏宕新颖,拙中见巧。

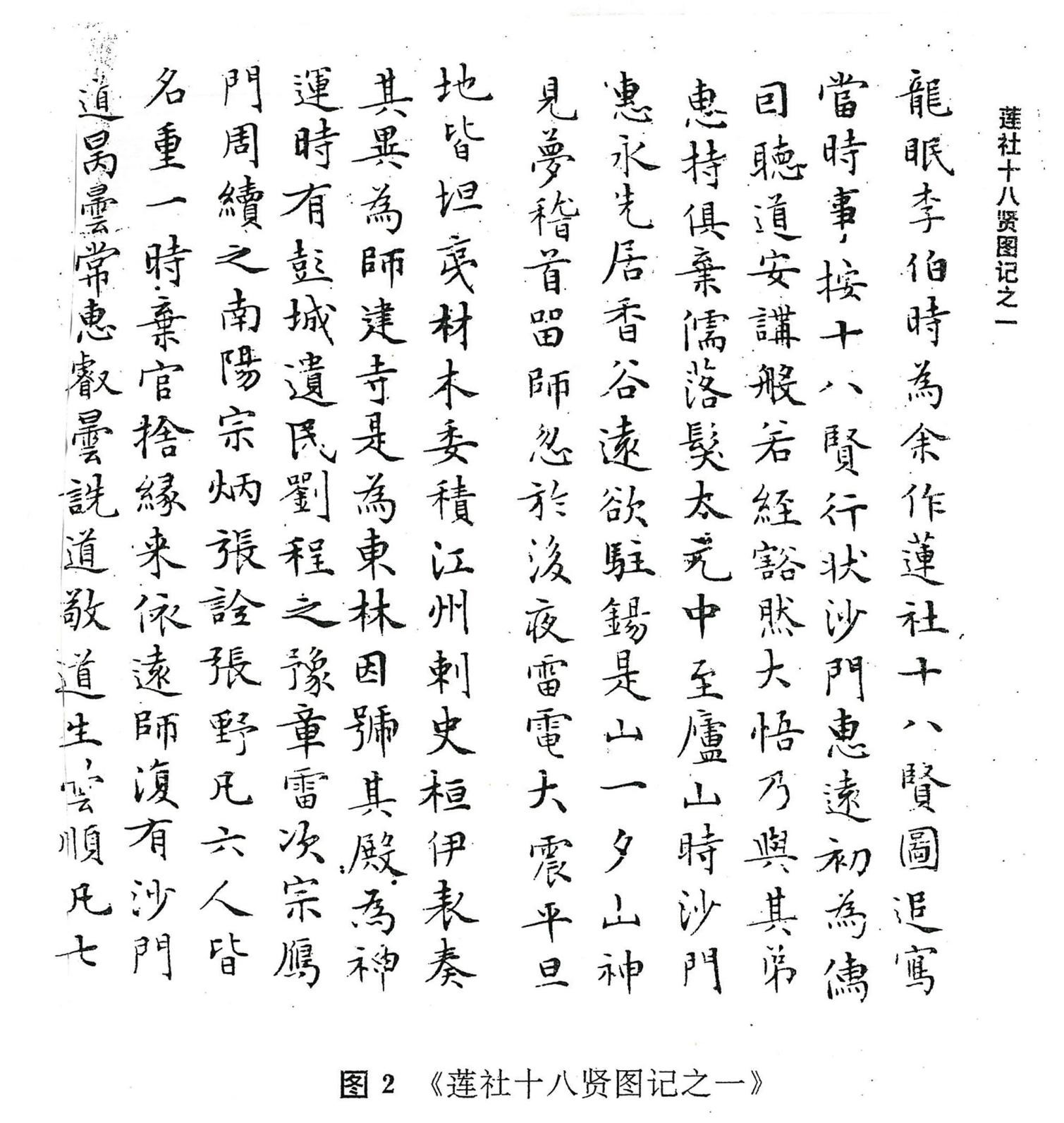

有人曾把毛泽东的这幅书法与历代书法评论家赞扬备至的明代书法大家文徵明小楷墨迹做过对比。下面选文徵明所书墨迹影印件《莲社十八贤图记之一》的局部为小楷(见图2),(选自《文徵明小楷七种》,上海书画出版社,一九八三年岁末出版)。不少人把文徵明的小楷推崇到“山阴父子间”(王羲之、王献之)的地位。以后几百年里,文徵明小楷的盛誉,一直众口一辞,似乎也没有人被公评为小楷造诣可以超过他的书家。

通过把毛泽东的这同幅书法与文徵明的这幅书法仔细比较,就可以看出文徵明小楷带有二王的意趣,也有钟繇的笔意,字较媚软,结体虽无矜持之感,而运笔变化较小。再看毛泽东的小字行书,笔法博变,结体险峻在而又庄和,筋骨强健而又洒脱。因点画有立体的效果,故有字体欲离纸飞去的视觉感,通篇字体神采摄人,两厢对照欣赏,我们就不难领会毛法东的小字行书,比之前人更具独到之处了,其价值也就不言而喻了。

因此,可以说毛泽东早期上世纪二三十年代的书法作品,已经在许多方面超越古代的书法大家了!

(二)毛泽东书法发展过程中第二座丰碑:《艰苦朴素》

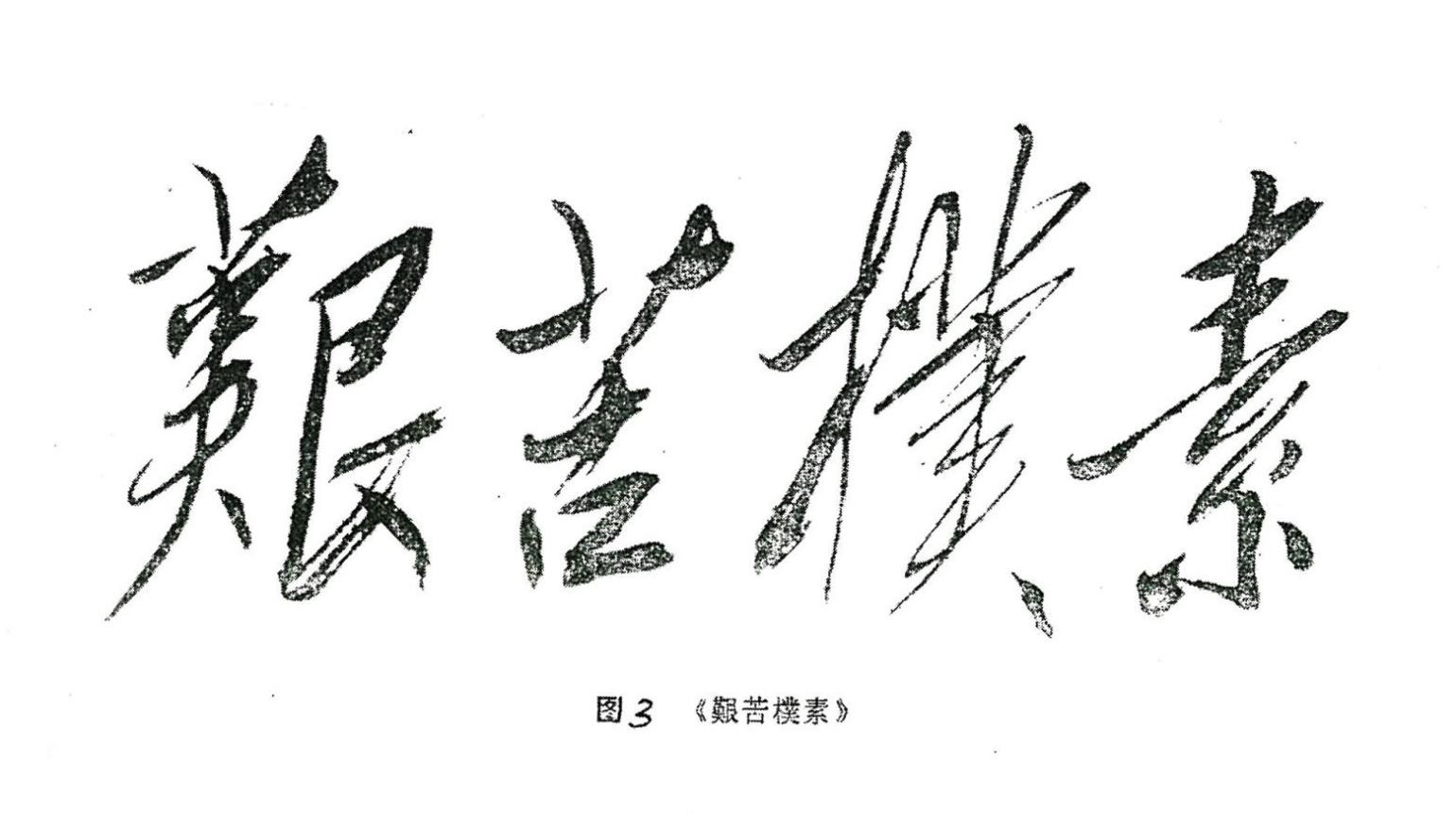

建国后,由于环境的改变毛泽东书法无论在特点、风格和水平上都有了很大的转变提高。到上世纪六十年代末,其书法水平更加“锦上添花”,上到了更高水平,因而出现了其书法发展过程中的第二座丰碑,即1960年10月8日,他为中共中央办公厅工作人员的题词:《艱苦樸素》(见图3)。

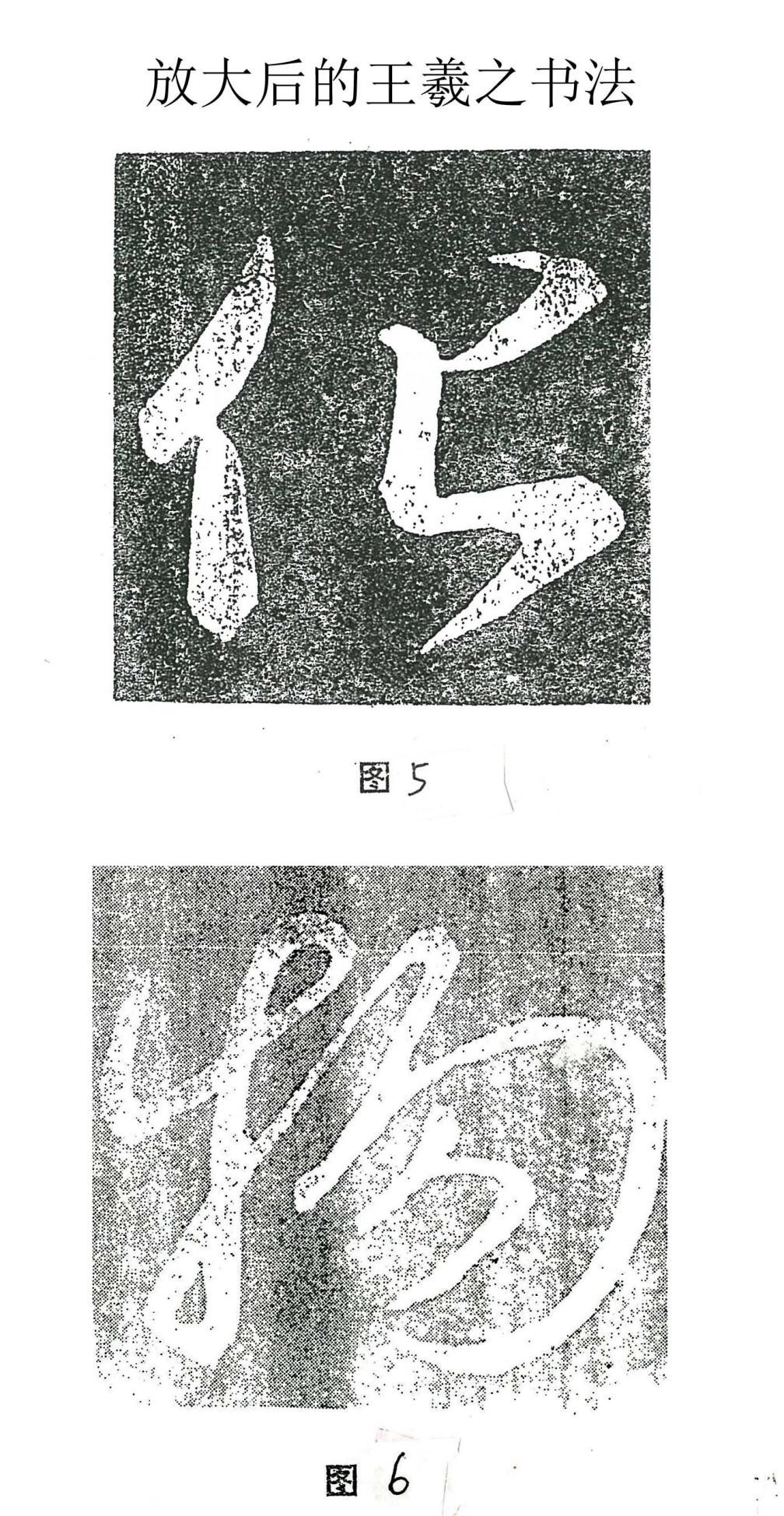

这同幅书法作品共四个字(加落款共七个字),为横写、行楷书体除“樸”字外,“艱”、“苦”、“素”三字亦可称为楷,或称楷带草意了,整幅作品为行楷。“艱苦樸素”四字,以用兼毫笔书就,用笔迅疾而苍劲,有的笔画可明显地看则涩笔和战笔,行笔流畅而不轻滑,字体形质端庄而不板滞,用笔肥瘦兼施,肥不厌粗,瘦不厌细;圆笔方笔并用,锋露锋并行,润墨枯墨兼洒,润而不腻,枯而不燥…如此丰富的笔墨技术,在中国书法史上少见。此幅作品也是毛泽东行楷大字中的最高成就,王羲之的行楷与之相比,顿觉失色。图4为我们选的王羲之的一幅行楷书法。如将王的字放大,即与“艱苦樸素”同样大小的字体时,便感觉其单薄而无力了(见图5、图6)。图5、图6中之字是由图5中之字放大而成,以供品评,方见笔者之言不虚。(因书页面太小,显不出笔者所述,如投影放大则知)。

这篇书法作品,完成了毛泽东书法风格的重大转变。它标志着毛泽东的书法艺术进入到最高境界的分水领,从此毛泽东的书法艺术风格进入到平淡、典雅、闲远的境地,步入了书法艺术最高的层次,把中国书法史上的许多名家大师,抛在了身后。

此篇如与以前的同类作品相比,有了最主要的变化是“艰苦朴素”四字,于平淡、闲远中见功夫,减少了横画向右上的倾斜,去掉了字体欹斜取势的风格,显得笔墨丰富自然,如扬帆荡舟,尽随人意,似大海冲浪,进退豁如,若御驰骏骥,不烦鞭策,宛如鱼儿得水,奋尾潜游。

“艱”字右肩顿笔外拓而又将竖笔内收,浑厚强健。“艮”上部的二横,其一为横点状与第二横笔成笔断意连之呼应,两横并形成对目式内抱。“艮”的长长竖努带有战的意趣,直贯而下,达到底部时顿笔展夆形成一个极虽的长挑,这一长挑是整幅作品中最引人注目的枯笔,减少了润泽,加强了苍劲感。

“苦”字第一笔藏头护尾,用笔圆润,并形成弧形,增强了笔力,筋骨内涵,取篆书笔法;第二笔藏头仰面,露锋收笔,与第三笔相呼应,成一呼之笔,此笔动感极强,如“飞鸟出林”之状。第三笔与第四笔由带钩(粗的)相连,第四笔向左下斜插而下,形成很强的露锋。这样“苦”字的草头,一左一右各不相同。左轻,两笔间以顾盼之情相连,虚连;右重,两笔由粗的带钩相连;实连,左竖藏头护尾,右竖露锋形成异趣。

“樸”字,右半侧的横笔均以“游丝”相连,但其长短粗细有别。“樸”字最后一点,可见顿、挫、转衂三笔之功。正如书论家所说,此点如“狮狻蹲地”之态。

“素”字,第四笔为长横,略带露锋起笔,运笔之中似在顿挫之后,又形成了第二个更小的露锋,然后勒笔向右上方,并渐渐提笔,形成起笔重运笔渐轻的变化,在横勒之中的墨痕,似由不同大小的小片鳞状墨迹相连,如鳞状秋云,似书家从天际截取了一条,补在了“素”字之中。

(三)毛泽东书法发展进程中的第三座丰碑:《忆秦娥·娄山关》

上世纪六十年,毛泽东书法迅速向巅峰迈进。他1963年左右书写的《忆秦娥·娄山关》(见图7),应看作是他书法艺术发展史中的第三座丰碑。我们这样评价,是有根据的。

你看,毛泽东书写的这幅书法作品采用的是行草书体,取狂草气势,一气呵成,天衣无缝,可以说是毛泽东行草取狂草气势书体的最高成就,也是中国书法史上该书体的最高水平。

毛泽东所书《忆秦娥·娄山关》,可以看出书家在书写时,诗情又把他的意境带回到了长征路上,其奋激之情可见,龙飞凤舞,倾尽所有形容书法艺术的褒词来,也不足以表示此作品的造诣。正如孙过庭《书谱》中所述:“奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝崖颓峰之势,临危据稿之形,或重若崩云或轻如蝉翼,导之则泉注,顿之则山安,纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉,……任笔为体,聚墨成形……”。

毛泽东此幅作品,大气浩然、英俊豪迈、威武刚健、龙腾虎跃、雄强宏浑、气势雄远。此幅作品之用笔,结体,其势若惊雷闪电,其态若龙蛇盘行,其点如飞鸟出林,刚柔共济气贯全幅,一气呵成,莽苍激越,流转奔放,如瀑之溃泄,如海之倒灌,其势无垠。以幅中锋圆笔,藏头护尾,几乎不见锐利的露锋,环转未见方笔,筋骨深涵,刚筋屈铁,无刻意雕凿之痕,自然流美,圆浑雄强,是难得的神品。

此幅真可谓:“翩若惊鸿,婉若游龙,飘飘兮若流风之回雪”,或如洛神赋所称:“竦轻驱以鹤立,若将飞而未翔”。通幅浑然一体,天衣无缝,难以一个字一个字地分析。笔墨酣畅,无一点一笔不尽意处。

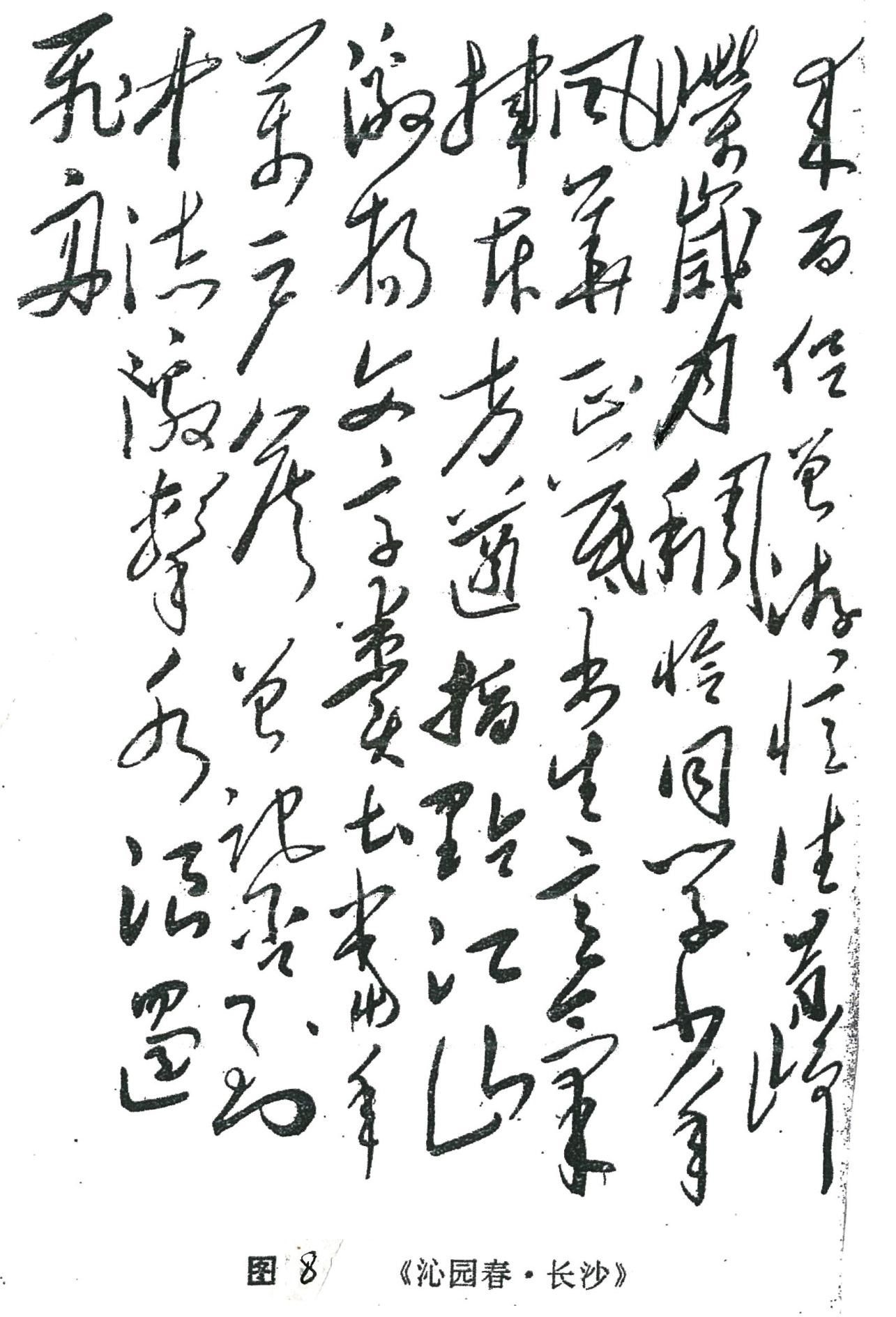

(四)毛泽东书法发展过程中的第四座丰碑:《沁园春·长沙》

毛泽东的书法艺术愈到晚年愈臻成熟,炉火纯青。特别是晚年书写的《沁园春·长沙》(见图8),是最成熟,水平最高的作品。所以我们把它称之为毛泽东书法艺术发展史中的第四块丰碑,也是我们所见墨迹中最后的丰碑。整篇为行草书体,小草取势,其中仅有三处两个字的词连,字体基本上个个独立,冲和淡雅,疏朗流畅,字字珠玉,起下承上,左顾右盼,尽得自然之美;脱尽剑拔弩张之势,却筋骨老健,艳美洒落,映带安雅,结字小疏,字间多不连,但气脉通畅,墨润有余,瘠肥合宜,无奇大奇小之字,无奇重奇轻之笔,无欹斜取势之墨,如青春少年,风华正茂,风度翩翩,漫步缓行於湘江之岸,却胸怀大志,“指点江山,激扬文字”,字字润美,飘飘欲飞。此幅作品圆笔兼用方笔,藏锋为主,兼施露锋,结体用笔潇洒古淡,极尽江左风流,囊括北碑筋骨,精能疏淡,典雅悠然,处处含蓄,耐人寻味。布局疏密有致,有行无列,行间紧密,几与字间空自相当,结体用笔外柔内刚。“使观者玩迹探情,循由察变,运思无已,不知其然,瑰宝盈瞩,坐若东山之府,明球耀掌……心存口想,欲不能,非夫妙之至者,何以及此。”(唐·张怀《书断》)

此幅作品简洁疏荡,峻逸而又潇闲洒脱,高秀飘逸而又润韵清淡,真可谓:“行于简易闲淡之中,而有深远无穷之味。”(范温《潜溪诗眼》)满纸字体跃动,如秋风轻拂,如湘江清流荡起的漪澜,细浪抚岸可闻轻拍之声。“笔力惊绝,能使点画荡漾空际,回互成趣”,“简静为上,雄肆次之”(包世臣《艺舟双楫》),也如宋曹《书法约言》所述:“笔意贵谈不贵艳,贵畅不贵紧,贵涵不贵露。”

毛泽东所书《沁园春·长沙》,所以能达到如此高的水平,这与他老人家的经历,知识·以及他的雄才大略有关:“必精劳天下之理,锻炼天下之事,纷绋天下之变……心手相忘,纵意所如,不知书之为我,我之为书,悠然而化,神妙不测,尽为自然造化,不复有笔墨,神在意存而已,则自高古闲暇,姿睢绱徉。”(郝经《临川集》)

《沁园春·长沙》墨迹,骨态清和,不激不历,巍然端雅,清正闲疏,温尔淡润,天然逸出,如宋·蔡襄所述:“书法唯风韵难及…清简相尚,虚旷为怀,修容发语,以韵为胜,落华散藻,自然可观,可以精神解领,不可以言求觅也。”(《蔡襄书法史料集》)

综上所述,小写行楷《致萧子昇》,大字行楷《艰苦朴素》行草取狂草气势《忆秦娥·娄山关》和行草取小草势《沁园春·长沙》,都是中国书法史上的至宝,尤其后二幅行草作品,使行草书圣的王冠,非毛泽东莫属了。