听毛泽东生前身边工作人员讲毛泽东写书法的故事

我从事弘扬毛体书法半个多世纪,特别是从领导岗位上退下来之后,到北京设创作室,与毛泽东亲属和生前身边工作人员接触较多,结下了深厚友谊。很幸运的是,一方面我弘扬毛体书法的活动得了他们全力以赴的支持;另一方面听他们讲了不少毛泽东写书法的故事,也看了他们写的这方面书籍,给了我以极大的启发。特别毛主席生前保健医生王鹤滨、身边工作人员张玉凤、谢静宜、赵延河、周福明、吴连登、徐涛、张善兰等,都讲的不少,现整理出来,与各位共享。

一、关于毛泽东的执笔方法与书写习惯

1、关于执笔方法

执笔方法正确与否,对写好书法非常重要。

据毛泽东生前身边工作人员介绍,毛泽东的青少年时代,受过师范教育。在师范学校里的数学年学习,可以设想,毛泽东对书法艺术中的执笔、运笔、用墨、结字、布局等方面,都会受到较完整的教育,备有较完整的知识,这也是对一名师范学校里学生的基本要求。这从毛泽东早期的书法作品中,可以看出,其运笔、结体的法度,都是很规范的。

据亲眼目睹过毛泽东书法的谢静宜(曾多年任过毛泽东生前机要秘书)等人介绍,毛泽东的执笔方法,是传统的、规范化的、五指执笔方法。连他书写时的端坐姿垫,都是严格地遵循规范化的,也是为人师表的姿式,是受到严格的训练的。

所谓五指执笔法,包世臣在《艺舟双楫》中说:“食指须高钩,大指加食指中指之间,使食指如鹅头昂曲者;中指内钩,小指贴无名指外,拒如鹅之两掌拨水者”。

近代书家沈尹墨也是主张五指执笔法的。但他认为这种方法最适应于坐位时执笔:“这种执笔方法,只是写三五分以上到五六寸大小的字,最为适用,过大的字就不必拘泥如此,而且也不会合适”(《沈尹墨论书》)。

毛泽东的执笔方法,正是符合这一要求的:食指高钩的五指法。因为他书法艺术活动场所是办公桌,所以五指执笔法能使指腕活动方便。正如古人言:“书之大要,可一言而尽之,曰笔方势圆。方者,折法也,点画波撇起止处也。方出于骨,字之骨也;圆者,用笔盘旋空中,作势是也,圆出于臂碗,字之筋也。故书之精能,谓之遒媚,盍不方则不方遒,不圆则不媚也”(清代朱履贞《书学提要》)。

毛泽东一生之所以能够创作出许多巅峰书法作品来,原因是多方面的,其中与正确的执笔方法有很大关系。

用笔方法是一项基本功,作为初学者一定要打好这方面基础,习惯成自然,基本功练好了,终身受益。

当然,执笔方法也不是一成不变的,而是多样的,因人而异。传说北宋苏东坡喜用单构法,清代何绍基喜用扣腕法。传有人问齐白石怎样执笔为好,回答:“掉不了就好!”语言很风趣。书法艺术重要的环节是在运笔。我们也曾看到当代无手的书法家,将笔在前臂上书写,或含在口中书写(当然是无奈之举),亦能写出好字;但也不能否认,一定的执笔方法,所产生的笔墨效果也会有不同。

2、关于书写习惯

据毛泽东生前在身边工作人员徐涛介绍,毛泽东写书法习惯用现成的墨汁,也不挑选什么名贵的端砚,笔则狼毫羊毫都用。喜用大信纸或八开的白色厚宣纸。一张纸上最密的能竖写七、八行,但一般多只写三至五行,每行三至五个字,因此一页不过十来个字。如果纸上有竖格,他常不按格写,也可顶天立地写满全纸,随兴所至,不求刻板,不受约束。他书写时凝神连书一气呵成,写得满意就继续写,不满意就顺手扔入桌下的字纸签里。

二、毛主席手书《北京医院》的故事

王鹤滨老人,曾是毛泽东身边资深保健医生,深得毛主席信任。他曾亲身经历过毛主席手书《北京医院》一事。

据他介绍:原北京医院,解放以前称为“德国医院”,看来是德国人开的,也是旧中国半殖民地标志之一。从其建筑形式和房间的布局来判断,倒也像一家旅馆;同时只有很简单的一排平房作为门诊部,南北向列在院内道路的东侧。门诊部的东面是块平地,很空旷,加上对面简易的房屋,尚有荒凉之感。解放后,该医院加强了技术力量,承担起了中央机关、部委领导人员的医疗保健任务,有点像延安时代的中央医院了。原来一排平房的门诊部远不能适应客观的要求了。于是就推倒了平房,在原来的地基上建立起来了仍是简易的门诊部楼房,并在二层建立了个小型的礼堂,作为病人和职工的集体活动场所。新建的门诊部虽然也很简陋,但比起原来接收下来的门诊部,也有天渊之别了。门诊部落成时,傅连暲找到了王鹤滨:“鹤滨同志,劳你去请毛主席给北京医院题字,写个匾吧。”说着,傅连暲从黑色的手提包中拿出了一张折叠着的宣纸,交到王鹤滨手中。

这件事,王鹤滨高兴地接受了下来。王鹤滨从小学生时起就喜欢书法。在旧社会里,会写得一手好字也算是一种体面。他特别喜欢毛主席独具风格的行书,很想借此机会,目睹一下他老人家书写时的风采,看毛主席是如何运笔的。

他带着傅连暲交给的任务,拿着宣纸,急忙兴冲冲地回到中南海,径直走进菊香书屋大院,当知道毛主席正在办公室工作时,也不管毛主席是忙是闲,就踏入了毛主席的办公室。

毛主席正在俯案工作,王鹤滨站在办公桌的东侧,等待插话的机会。毛主席见他走了进来,就在转椅上侧过头来,放下了手下的工作,问:“王医生,有什么事吗?”毛主席面对着王鹤滨,和蔼而关心地看着。

“北京医院请主席给他们题字。”王鹤滨恭恭敬敬地回答。

“题什么字?”毛主席紧接着问了一声。

“请主席给北京医院写个‘北京医院’的匾额,他们新盖成了门诊部。”王鹤滨高兴地回答。看样子,毛主席答应题字了。

“好!”果然,毛主席很痛快地答应了。

王鹤滨把那张折叠着的宣纸放在了毛主席的办公桌上。

毛主席说罢,便动作了起来,先把桌面上的文件迅速地移到了写字台西侧边缘部位的桌面上。于是,大半个写字台面便腾了出来。毛主席站起来,把身后的靠背转移向后推了一把,加大了他老人家活动的空间,然后把宣纸展开在桌面上,二尺宽四尺长的宣纸,被毛主席用纸刀裁成三等份,每份便成了小的长方形纸块了,王鹤滨忙把写字台上的铜墨盒盖子打开、放好。

毛主席从铜质的笔架上抽出了一支较为粗大的倒插着的兼毫毛笔,手持笔杆的端部,蕉饱了墨汁,用目光在纸面上扫视了一遍,略端详了片刻,大概是在考虑落笔、结体、布局。意在笔先嘛!

王鹤滨说,毛主席挥翰泼墨的情景,正如苏东坡居士所描述的:“当其下笔风雨快,笔所未到气已吞。”只见毛主席第一笔凌空而下,势不可遏,笔在毛主席臂、腕、指间运动中,任意挥洒,情驰神怡,兴象万端,奔赴笔下,沉着痛快,淋漓酣畅。毛主席的神情尽聚笔端,心手遗情,笔书相忘,任其自然。只见从笔尖到笔腹,中锋、侧锋兼用,圆笔、方笔兼施,藏锋、露锋兼出。提拉,顿挫,正侧,顺连,轻重,缓急,涩疾,缓迟,虚实,擒纵,紧开……笔走龙蛇,点侧藏回,横勒鳞云,竖努战行,仰策力末,……点画之势尽跃纸上;长短相补,斜正互挂,肥瘦相辅,左右盼顾,遥相映带,章法巧布。虽然只横书了四个字,却写得自然雄媚,钢筋铁骨。王鹤滨看到此时此景,确实大开眼界,感到幸运极了!

毛主席将写好的三张字,一一地并摆开来,铺满了整个写字台面。然后站站在转椅前,一张一张地逐字审视了几遍,最后对王鹤滨说:

“就拿这两张去吧!由他们选用一张。”说着,毛主席把认为可以拿走的两张字叠在一起,王鹤滨急忙恭敬地接了过来,等字迹完全晾干后,他才卷了起来。另一张“北京医院”手迹,在毛主席的手中被揉成了一团,投进了废纸塞中。他说,他那时很傻,脑子里像缺少许多根弦,现在想起来非常后悔,没有把那一张“北京医院”从废纸窦中救出来,或者在毛主席的手中欲团操时,把它从毛主席的手中要过来。

王鹤滨高兴地将两张墨宝(毛主席所书写的“北京医院”)握在手中,又兴冲冲地走出了毛主席的办公室。

他走出了中南海,很快地就出现在北京医院周泽沼院长的办公室,当他把墨宝展现在周院长的面前时,周院长兴奋得面部开成了一朵花,他那厚厚的肥嘴唇合不上了。王鹤滨转达了毛主席的话:

“这是两张‘北京医院’题字,由你们选一张用。”王鹤滨将题字展开,一一交到了周院长的手中,周院长接到毛主席的题字后,美美地笑着说:

“这样快,毛主席就写好了,这是毛主席对我们医院工作的支持啊!”周院长一面欣赏着毛主席的字体,一面又对王鹤滨说:“谢谢你,王医生,这是毛主席对我们北京医院全体职工的鼓舞,请你转达我们向毛主席的敬意和谢忱,我们马上把匾做好!”

这件事虽然过去许多年了,但王鹤滨大夫仍记忆犹新,每当谈起来,总是兴奋不已!

三、毛泽东写《兰亭序》的故事

东晋王羲之的《兰亭序》,对其之后中国历代书法影响巨大,受到历代众多书法家的喜爱。毛泽东主席同样非常喜爱《兰亭序》。据曾在毛泽东身边工作多年的徐涛介绍,毛泽东在谈书法时,常提及王羲之与《兰亭序》。

毛泽东曾告诉徐涛,“《兰亭序》是王氏的传家宝,唐太宗十分喜爱,除令人临摹外,真品已被唐太宗带到昭陵的地下去看喽!”毛泽东评价王羲之的书法“笔势流畅,秀丽多变”。毛泽东说:“王羲之的书法,我就喜欢他的行笔流畅,看了使人舒服。我对草书开始感兴趣就是看了此人的帖产生的。”据徐涛回忆,毛泽东还经常用湖南乡音朗读《兰亭序》。

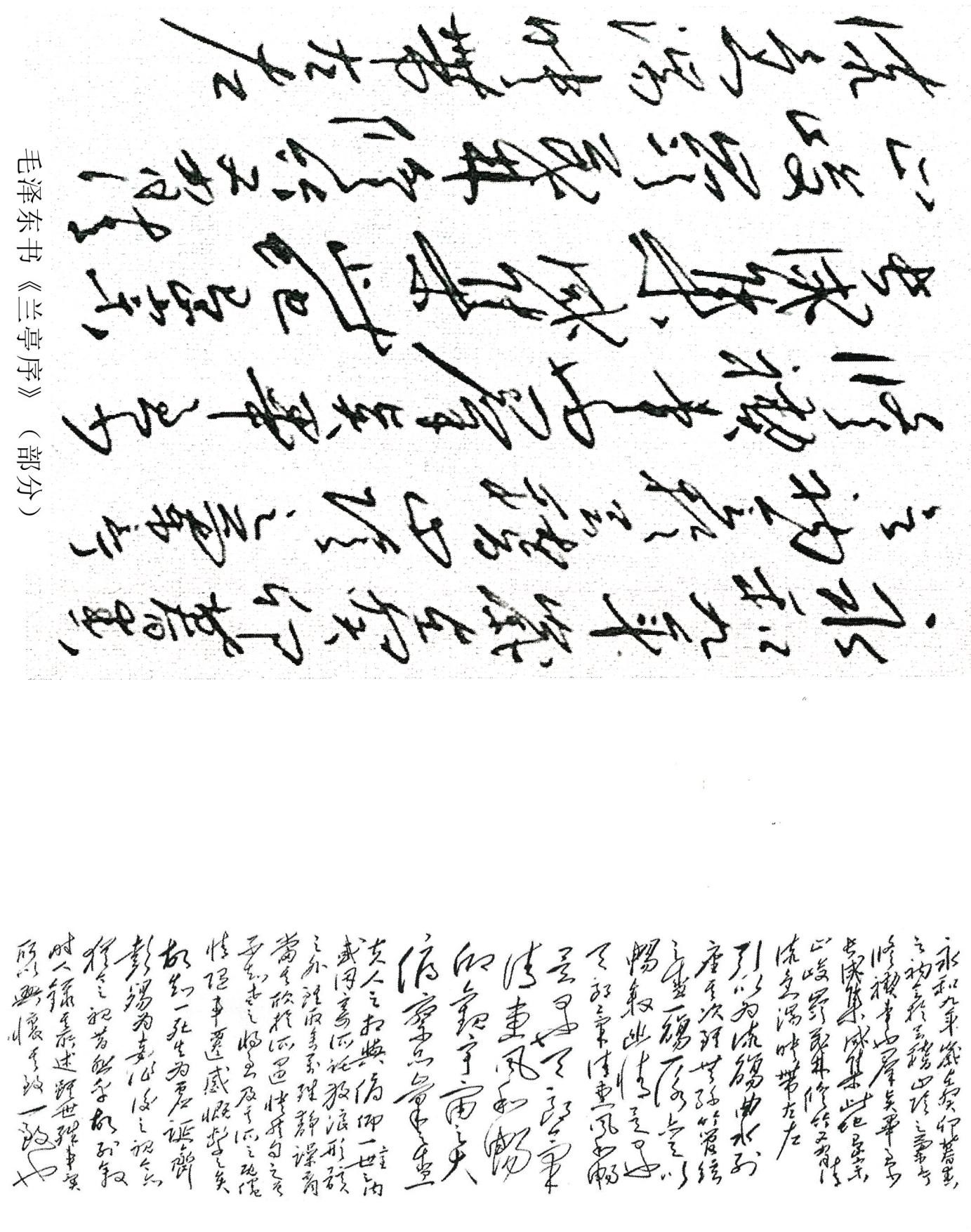

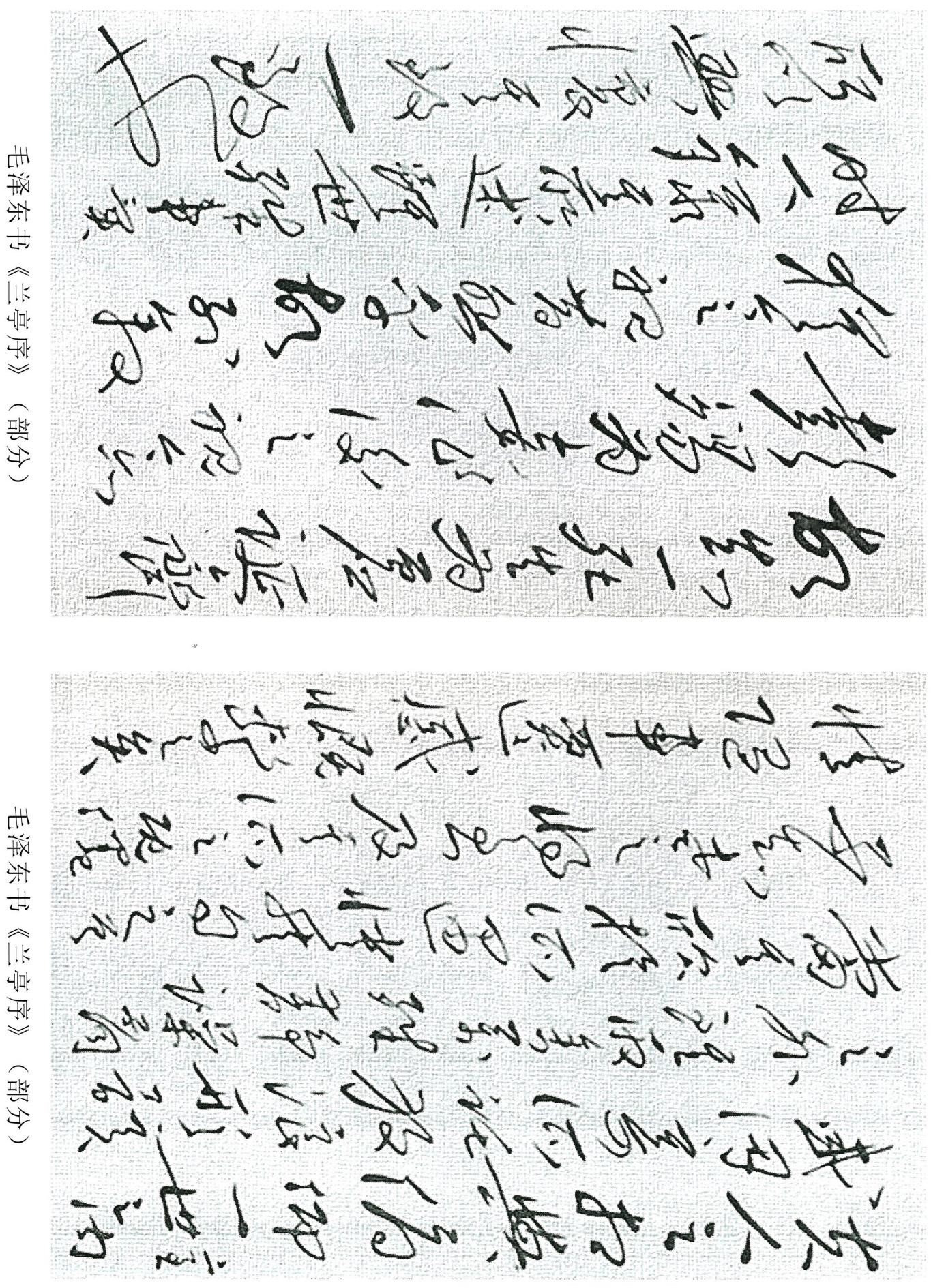

毛泽东一生喜爱古典诗文,喜爱手书古典诗文。而且他手书古典诗文,大部分不看原著,都是背着写。毛泽东草书王羲之《兰亭序》,就是兴之所至的练笔习作,因此内中偶有记错或疏漏,而且结尾不落款。毛泽东草书王羲之《兰亭序》与原文不一致的地方有多处。如:“岁在癸丑”写成“岁在癸卯”,“群贤毕至”写成“群英毕至”,“固”字写成“故”,“悲夫”写成“悲乎”,“少长咸集”“咸集二字重复”,是日也,天朗气清,惠风和畅“整句重复,“俯察品类之盛”以下缺十七字,“俯仰一世”以下缺九字,“感慨系之矣”以下缺六十六字,“不知老之将至“前多一“曾”字。

为什么会出现这样情况呢?因为毛泽东有个习惯,平时他看碑帖时从不动笔,写字当时又从不看帖,也不把帖翻开放在手边。因此他写《兰亭序》,很有可能是背临,这样内中偶有记错或疏漏,就在所难免了。尽管这样,毛泽东草书王羲之《兰亭序》仍然是一件十分难得的珍品。它运笔潇洒流畅,气势磅礴,具有极高的书法艺术水平。

徐涛说,正如有人评价,同样写“天朗气清,惠风和畅”,在王羲之的笔下,如古筝琵琶,唱“逝者如斯”。在毛泽东笔下似铜琶铁板,歌“大江东去”。这篇作品,淋漓酣畅地展现了他广阔的胸怀,渊博的学识,浪漫的气质,敏睿的智慧,充沛的情感。从书写字迹看,这篇草书写作时间应该在上世纪五十年代末到六十年代初,因为这个时期毛泽东的书法境界上已臻出神入化,达到了巅峰。

附:毛泽东书《兰亭序》(部分)

四、毛泽东与文房四宝和名帖的故事

在与毛泽东生前身边工作人员交谈过程中,经常听他们讲毛泽东与文房四宝和名帖的故事。

1、毛泽东把文房四宝视为战斗武器,无论在什么情况下都舍不得丢,他说:“要用文房四宝打倒国民党反动派的四大家族!”

据毛主席身边工作人员高富有(国务院事务管理局原局长,延安时期毛主席警卫连连长)等人介绍,毛主席是伟大的军事家、战略家,指挥过无数在的战役,但他自己却从不带枪,而文房四宝他却随身携带,如影相随。即是在长征途中也舍不得放弃。

人所共知,红军长征是极为艰难、艰苦的。从1934年10月至1936年10月,共两年多的时间,在前有敌军堵截,后有敌追歼的情况下,行程二万五千里,途经大小战役数百次,激战湘江、爬雪山,过草地,在长征途中尽量减轻所带的东西,把凡是能放弃的东西都放弃了。在最艰苦的情况下,有人建议毛主席把文房四宝等也放弃,但他坚决不同意,他说:“我要用文房四宝打倒国民党反动派的四大家族!”听起来是一句很有风趣的话,而其含义是非常深刻的。毛主席就是靠文房四宝来写文章,用毛泽东思想和精神来武装全党全军,动员全国人民,从而战胜国民党反动派的。

2、毛泽东特别喜欢名帖,无论在什么情况下都随身携带。

毛主席生前资深贴身保健医生王鹤滨曾讲过,1947年国民党反动派重点进攻陕北,毛主席转战陕北时一个故事。

1946年秋,蒋介石为挽救极其失败的命运,重点进攻陕北和山东胶东。这时,蒋家王朝的重兵,飞机轰炸把陕北勤劳农民的安稳生活打断了。为了更好的歼灭敌人,毛主席和党中央决定,主动撤出延安,毛主席化名“李得胜”(离开延安得胜利之意),转战陕北。有段时间毛主席率中央机关转战到杨家沟,毛主席住在该村扶风寨。王鹤滨说,有一天,他在傅连暲的带领下,到“扶风寨”为毛主席检查身体,在这一过程中,他亲眼看到在毛主席办公的地方有一个大石桌的西北角上,放着一本字帖,是翻卷着放在那里的。王鹤滨被字帖吸引过去一看,原来是一本草书字帖,是打开阅读后翻卷着放在那里的。可见毛主席曾在这里欣赏过它,时间可能还不会太久。因为王鹤滨也喜爱书法,就走过去,小心翼翼地将字帖的封面翻了出来,原来是国民党的元老、于右任先生著的《标准草书》,其中包括两个部分,即《草圣千文》和《标准草书释例》。王鹤滨翻看了数页,又按原翻卷着的样子,放在了原处。

王鹤滨大夫说,毛主席转战陕北那么忙,还手不离名帖,说明了他对书法是多么痴情。文房四宝和书法确实成为他的战斗武器,成为他生活和工作不可分离的一部分。

五、毛泽东关于医药卫生方面的五件题词

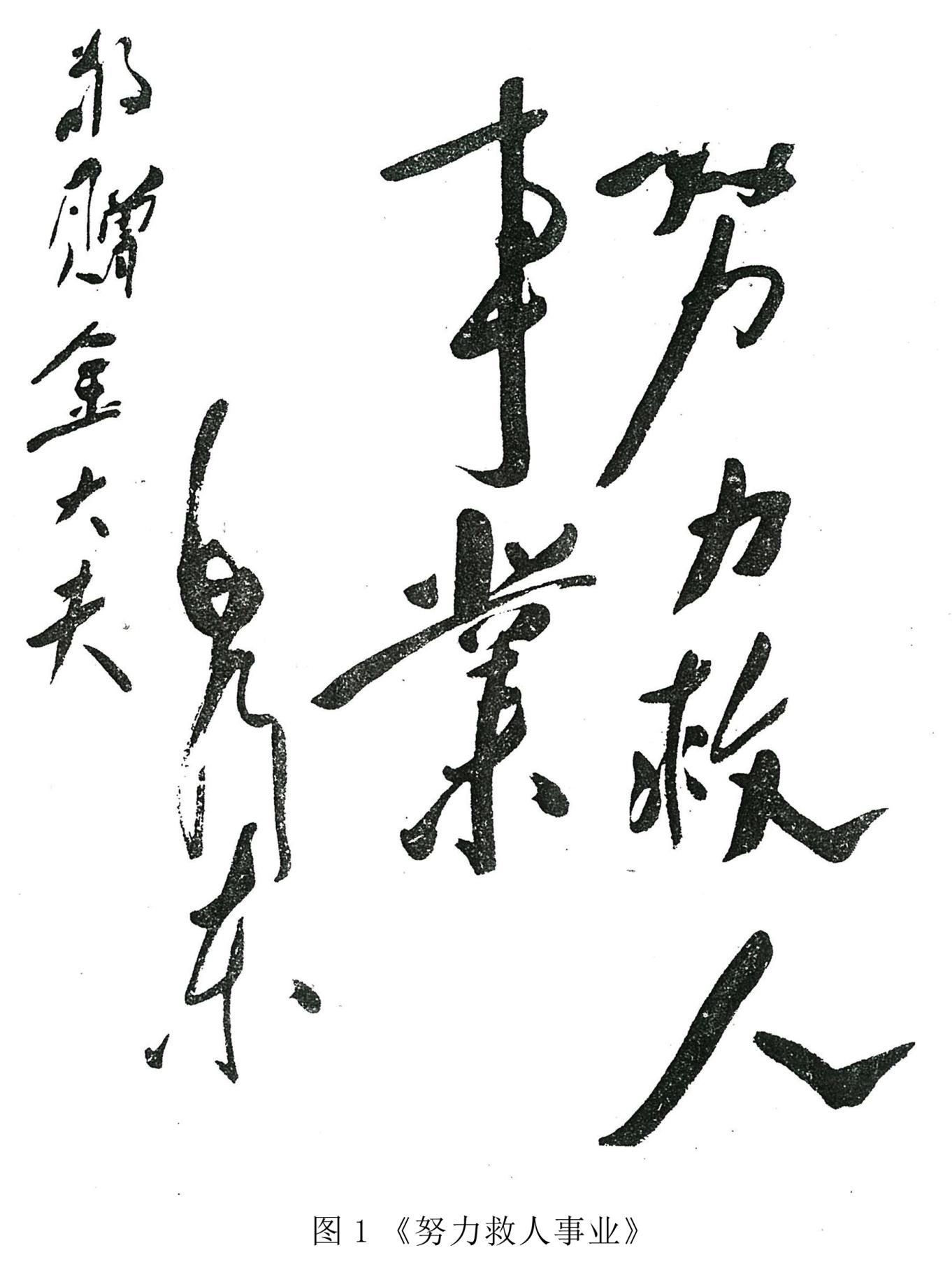

1、《努力救人事业》

1941年春,毛主席为金茂岳大夫题词:《努力救人事业》。(见图 1 )

王鹤滨说,金茂岳是当时延安知名的妇产科专家,他是山东人,毕业于山东齐鲁大学的医学部(或医学院)。抗日战争初期,他随医疗队来到延安,也就留在了延安。以后,王鹤滨曾与他在一起工作过。1946年从延安撤退后,东渡黄河来到山西省的临县三交镇,中央门诊部就设在这里,叫三交门诊部。金茂岳是门诊部主任。在此期间,王鹤滨担任金茂岳的第一助手,并曾任门诊部的指导员,与金茂岳大夫相处密切。毛主席之所以能为金大夫题词,王鹤滨推测有两个原因,一个是金茂岳大夫是延安时代知名的知识分子,毛主席为他题词,对医药卫生界的知识分子是个鼓励;第二个是毛主席的爱女李讷出生时是金大夫接生的,母女平安地渡过了产期,金大夫向毛主席求字作为纪念,毛主席的题词作为鼓励和感谢。

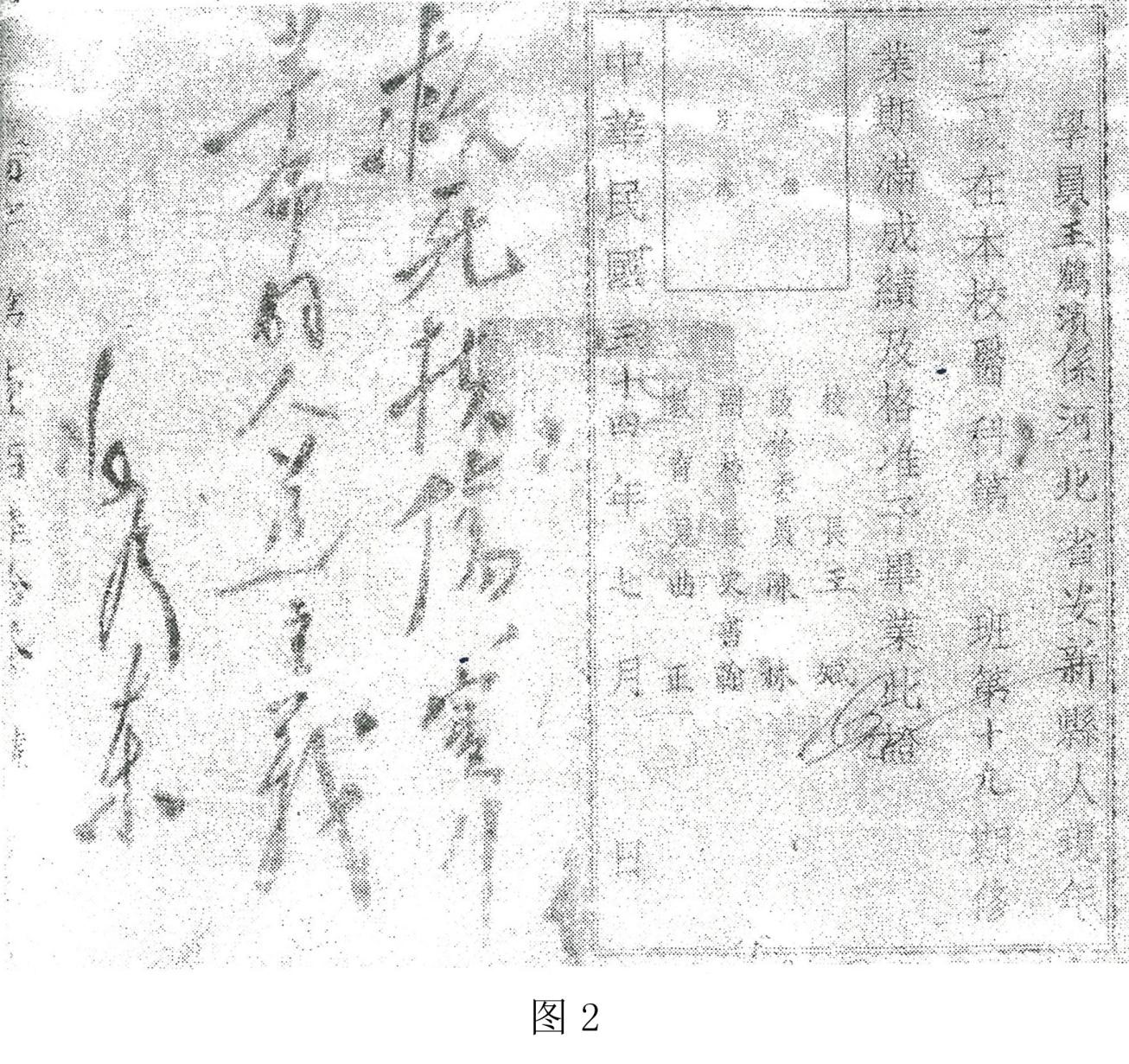

2、《救死扶伤,实行革命的人道主义》

1941年,毛主席为延安中国医科大学的题词:《救死扶伤,实行革命的人道主义》,这是延安中国医科大学成立时的题词。这所医科大学是八路军、新四军、抗日根据地医学界中最高学府了。抗日战争初期,大批爱国的高级知识分子奔赴到了延安。当时的副校长史书翰便是日本留学的医学博士,教育长曲正则是德国的医学博士……从师资上讲,有条件办正规的医科大学了,学制定为五年,实际的学习时间则要长,无论是教师还是学生,都没有寒、暑假期,教学条件是非常困难的。

王鹤滨说,毛主席的题词成了医务人员的座右铭,也是工作的宗旨。在延安中国医科大学的毕业证书上,还套印着这个题词的双钩充填的字体,下面还双钩着校风:“紧张、严肃、仁慈、谨慎”八个大字。王鹤滨的毕业证书,还保留了下来,是件“历史文物”了(见图2)。

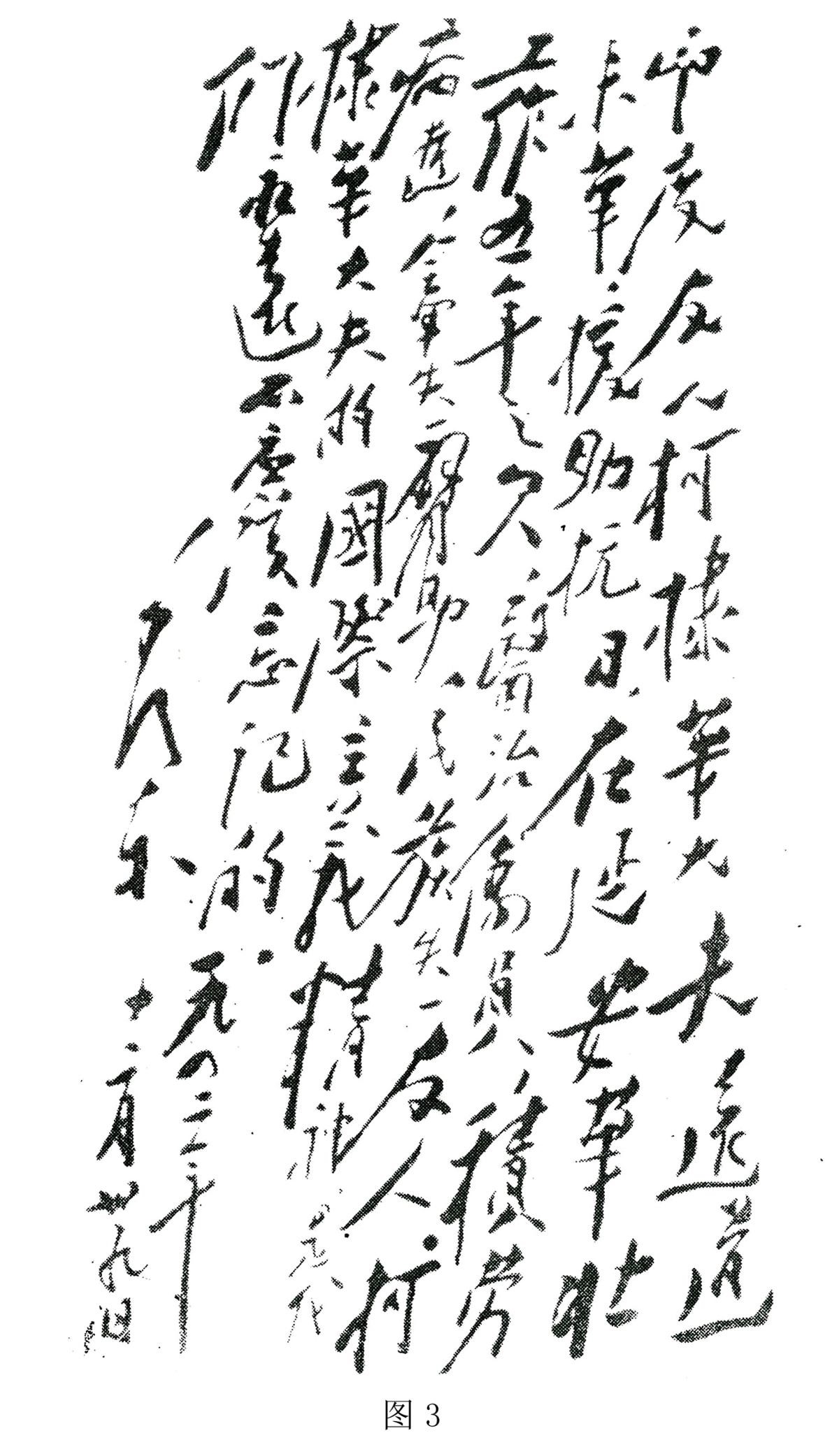

3、悼印度友人柯棣华大夫

据王鹤滨介绍,1942年12月29日,毛主席题词悼印度友人柯棣华:“印度友人柯棣华大夫远道来华,援助抗日,在延安华北工作五年之久,医治伤员,积劳病逝,全军失一臂助,民族失一友人,柯棣华大夫的国际主义精神,是我们永远不应该忘记的”(见图 3)。1941年至1943年,王鹤滨在晋察冀军区白求恩医校高二期读基础课时,国际友人柯棣华,在白求恩医校任教,并在附属医院任外科医生。在王鹤滨的印象中,这位印度籍的国际友人,中等身材,黑黑的皮肤,大大的眼睛,极富神采。王鹤滨说,他学习中国话很认真努力,就在1942年的“三八”节,他还在大会上登台(唱戏的台子)讲了话,语言带着浓重的外国人学中国话的特殊腔调。他讲话时,把“妇女”二字发音成“妇牛”的音,引起师生们捧腹大笑。当时的场景,我还记忆犹新,就连他讲话的腔调也尚能重复得来:中国有两种妇女,一种是大脚的妇女,一种是小脚的妇女……在他的心目中,周围的学生、同事中的女性,是大脚的妇女,解放了的女性,小脚的妇女是旧中国所造成的,是加给妇女的桎梏……

王鹤滨说,柯棣华大夫病故时年仅三十多岁,生命给他的时间太短了,留下了他的中国夫人和一个儿子,留给我们一双炯炯有神的目光,国际主义的眼神……

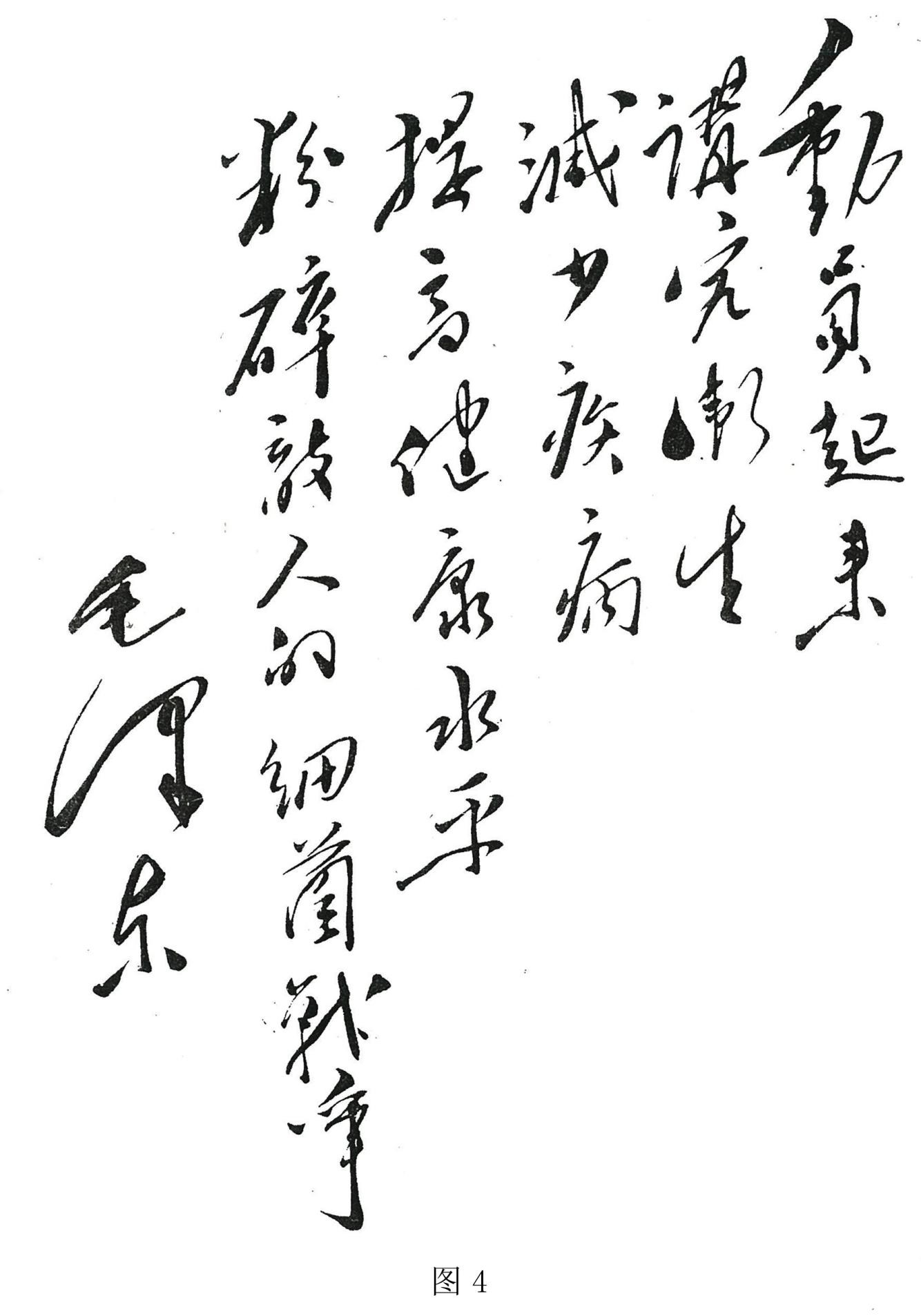

4、粉碎敌人的细菌战争

据王鹤滨介绍,1952年,抗美援朝战争尚未结束,毛主席为第二届全国卫生工作会议题词:“动员起来,讲究卫生,减少疾病.提高健康水平,粉碎敌人的细菌战争。”(见图 4)

抗美援朝战争很快地遏止住了美李军队向鸭绿江边的推进。战争进行得很艰苦。新中国刚一诞生,就与世界上头号的帝国主义强国、大国在朝鲜半岛的三八线以北拼搏上了。这种战略上的决策胆略,真是大得惊人,是美国所未能预料到的,战争的发展更是美国所未能预料的。在朝鲜半岛的战场上,除了原子弹,大概美帝国主义把各种武器都用上了,而且冒天下之大不讳,在我国的东北投下了细菌弹。这就是高喊人权主义的美国帝国主义所干的缺德事,这也是他们对付比它弱的民族和国家的恶毒手段。

毛主席的题词唤起千万军民齐心协力粉碎敌人的细菌战;毛主席的意志、毛主席的战略思想、毛主席的指挥,战胜了美军的侵略,也战胜了美军的细菌战。